DOI: https://doi.org/10.34069/RA/2025.15.04

Volumen 8, Número 15/enero-junio 2025

Jimenez-González, A., Buenaño-Toapanta, M.F., Tapia-Zuñiga, M.V., & Salvatierra-Pilozo, D.M. (2025). Dinámicas demográficas, ecológicas y de aprovechamiento de recursos biológicos en el recinto El Retiro, parroquia El Anegado, Manabí, Ecuador. Revista Científica Del Amazonas, 8(15), 58-75. https://doi.org/10.34069/RA/2025.15.04

Demographic, ecological, and resource utilization dynamics in El Retiro, El Anegado parish, Manabí, Ecuador

Recibido: 9 de febrero de 2025 Aceptado: 10 de mayo de 2025

Autores:

Alfredo Jimenez-González

Doctor en Ciencias Forestales, carrera de Ingeniería Forestal, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1768-5566 - Email: alfredo.jimenez@unesum.edu.ec

Mishell Fernanda Buenaño-Toapanta

Magister en Manejo Forestal Sostenible, Instituto de Posgrado, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador. ORCID: https://orcid.org/0009-0001-9605-2037 - Email: buenano-mishell0792@unesum.edu.ec

Mónica Virginia Tapia-Zuñiga

Magister en Desarrollo y Medio Ambiente, Carrera de Ingeniería Forestal, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5591-3603 - Email: monica.tapia@unesum.edu.ec

Darwin Marcos Salvatierra-Pilozo

Magister en Gestión y conservación del Medio Natural en Carrera de Ingeniería Forestal, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2659-4471 - Email: darwin.salvatierra@unesum.edu.ec

Resumen

La conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales son clave para el equilibrio ecológico y el bienestar comunitario, Con el objetivo de analizar las dinámicas demográficas, ecológicas y de aprovechamiento de los recursos biológicos en el Recinto El Retiro, parroquia El Anegado, Manabí, Ecuador, se aplicaron 34 entrevistas semiestructuradas, registrando datos sociodemográficos y el uso de recursos vegetales y animales. Se identificaron 20 especies vegetales utilizadas en alimentación, 15 en medicina y 10 en construcción. Se evidencia una relación intergeneracional en la transmisión de conocimientos, con 30 % de hombres mayores de 55 años preservando saberes ancestrales y 40 % de mujeres entre 25 y 35 años desempeñando un papel activo en la gestión de recursos. Se observó un alto aprovechamiento de especies frutales (45 %), forestales (35 %) y medicinales (20 %), predominando los árboles como forma de vida principal con 60 % de citaciones. En cuanto a los recursos animales, su uso es limitado (15 especies identificadas) y orientado principalmente a la alimentación (70 % de los casos). Este estudio enfatiza la integración de conocimientos tradicionales y científicos para la conservación sostenible de ecosistemas y comunidades.

Palabras clave: biodiversidad, conservación comunitaria, etnobiología, manejo sostenible, conocimiento tradicional.

Abstract

Biodiversity conservation and sustainable management of natural resources are key to ecological balance and community well-being. To analyze the demographic, ecological, and resource utilization dynamics in Recinto El Retiro, Parroquia El Anegado, Manabí, Ecuador, 34 semi-structured interviews were conducted, recording socio-demographic data and the use of plant and animal resources. A total of 20 plant species were identified for food, 15 for medicinal purposes, and 10 for construction. An intergenerational knowledge transmission was observed, with 30% of men over 55 years preserving ancestral knowledge and 40% of women aged 25–35 actively participating in resource management. A high utilization of fruit species (45%), forest species (35%), and medicinal plants (20%) was documented, with trees being the predominant life form (60% of citations). Regarding animal resources, their use was limited (15 species identified), primarily for food (70% of cases). This study emphasizes the integration of traditional and scientific knowledge for the sustainable conservation of ecosystems and communities.

Keywords: biodiversity, community conservation, ethnobiology, sustainable management, traditional knowledge.

Introducción

El estudio de las dinámicas demográficas, ecológicas y del aprovechamiento de los recursos biológicos es esencial para comprender la interacción entre las comunidades humanas y su entorno natural. La relación entre las poblaciones rurales y los recursos bióticos se encuentra influenciada por patrones de uso cíclico, los cuales pueden ser analizados a través de metodologías como los calendarios etnobiológicos, que permiten reconstruir la gestión tradicional de los ecosistemas y su impacto en la biodiversidad (Narchi et al., 2024). Desde una perspectiva jurídica, los recursos biológicos no solo representan un sustento económico y cultural para las comunidades, sino que también constituyen un interés tutelado dentro del marco de la biodiversidad, lo que resalta la importancia de su manejo sostenible y regulado (Chaves, 2024). En este contexto, el Recinto El Retiro, ubicado en la parroquia El Anegado, Manabí, Ecuador, es un territorio donde las dinámicas demográficas y ecológicas determinan el uso y conservación de los recursos naturales, haciendo necesario un enfoque integral que combine el conocimiento tradicional con estrategias científicas de manejo sostenible.

En América Latina, países como México y Bolivia han adoptado enfoques etnobiológicos y ecológicos en la gestión de recursos naturales, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo local a través del conocimiento tradicional en comunidades indígenas (Casas et al., 2017; Reyes et al., 2021). Esta tendencia es consistente con estudios globales que destacan el papel de la etnobiología en la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible en regiones como Indonesia y los Andes, subrayando la importancia de integrar conocimientos indígenas y científicos en la planificación ambiental (Albuquerque et al., 2017).

Ecuador, por su ubicación geográfica y diversidad de ecosistemas, es un país megadiverso clave para la conservación de la biodiversidad. Según Bravo-Velásquez (2014), su riqueza biológica abarca desde la Amazonía hasta la costa y la sierra, con numerosas especies endémicas. Sin embargo, enfrenta amenazas como la deforestación, la expansión agrícola y el cambio climático, lo que exige estrategias integradas de conservación. La gestión participativa y el involucramiento comunitario son esenciales para su preservación a largo plazo. Estudios recientes subrayan la relevancia global de Ecuador como hotspot de biodiversidad y la efectividad de programas como SocioBosque y prácticas agroforestales de cacao con sombra en la conservación y beneficio económico local (Waldron et al., 2013).

La Parroquia El Anegado, ubicada en Manabí, enfrenta desafíos significativos relacionados con la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo, afectando directamente a las comunidades que dependen de los recursos naturales para su subsistencia. Uprety et al. (2012) destacan que la combinación de conocimientos tradicionales con técnicas modernas de conservación permite no solo la identificación y catalogación de especies, sino también el desarrollo de estrategias de restauración ecológica que involucran a las comunidades en su implementación. En el contexto de esta problemática se trabajó con el objetivo de analizar las dinámicas demográficas, ecológicas y de aprovechamiento de los recursos biológicos en el Recinto El Retiro, parroquia El Anegado, Manabí, Ecuador, a través de un enfoque etnobiológico y ecológico, como contribución al desarrollo local y a la conservación de la biodiversidad en la región.

Esta investigación se desarrolló en el marco de dos proyectos clave: el primero de investigación, que abordó el inventario de recursos biológicos para el desarrollo local en la parroquia El Anegado, y el segundo de vinculación, relacionado con el manejo de recursos forestales en el sur de Manabí. Ambos proyectos integran enfoques etnobiológicos y ecológicos para promover el desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento del patrimonio cultural. Además, la investigación es producto de una tesis de maestría en Manejo Forestal Sostenible del Instituto de Posgrado de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

Revisión de literatura

El estudio de las dinámicas demográficas y ecológicas es esencial para comprender cómo el crecimiento poblacional y las prácticas de uso de los recursos naturales impactan la sostenibilidad de los ecosistemas. En comunidades rurales, donde el aprovechamiento de recursos biológicos representa la base de la economía local, es fundamental implementar estrategias de manejo sostenible que integren el conocimiento local y promuevan la gobernanza responsable de los recursos forestales (Muigua, 2022).

Las dinámicas poblacionales influyen directamente en la presión sobre los recursos biológicos. En los ecosistemas forestales tropicales secos, como los dominados por Acacia catechu en el Himalaya noroccidental, se ha observado que la densidad poblacional y el uso no planificado del suelo contribuyen significativamente a la fragmentación del hábitat, la disminución de la biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos. Este tipo de presión, si no se maneja adecuadamente, puede comprometer tanto la conservación de la biodiversidad como la capacidad de almacenamiento de carbono de los ecosistemas forestales (Kumar et al., 2022).

La integración de conocimientos locales y tradicionales es esencial en la gestión sostenible de los recursos biológicos. Las comunidades indígenas y locales poseen saberes ancestrales sobre el uso y la conservación de especies vegetales y animales, los cuales pueden enriquecer las estrategias modernas de manejo de los ecosistemas. Incorporar estos conocimientos en las intervenciones de conservación puede aumentar su potencial transformador hacia la sostenibilidad (Loos, Cortés-Capano & Fischer, 2024).

El cambio climático representa un desafío significativo para la estabilidad de los ecosistemas y el aprovechamiento de los recursos naturales. Las alteraciones en los patrones de precipitación y temperatura afectan la distribución y disponibilidad de especies vegetales y animales utilizadas por las comunidades locales. Investigaciones recientes han documentado cómo estos cambios están modificando las interacciones ecológicas y amenazando la resiliencia de los ecosistemas (Duffy & Collins, 2021).

El desarrollo de inventarios de biodiversidad constituye una estrategia esencial para la evaluación y conservación de los recursos biológicos. Estos permiten identificar especies en riesgo, conocer su distribución y diseñar estrategias de manejo adaptativo. Tal como destaca Tulina (2022), la recopilación sistemática de datos sobre diversidad biológica es fundamental para fundamentar jurídicamente las políticas de conservación y fortalecer la gobernanza ambiental, integrando enfoques científicos, tecnológicos y legales en la planificación sostenible del uso de la biodiversidad.

Para mitigar la degradación ambiental, se han propuesto diversos modelos de gestión sostenible de los recursos biológicos. Estrategias como la agroforestería, el ecoturismo y el manejo comunitario de bosques han demostrado ser eficaces para conservar los ecosistemas al tiempo que generan beneficios económicos y sociales para las comunidades locales (Estévez, Hernández & Ferro Díaz, 2016).

El aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos también se ha visto impulsado por el concepto de economía circular, el cual busca optimizar la utilización de los recursos mediante la reducción de desperdicios y el uso de procesos más eficientes. La biorefinería y la valorización de residuos agroindustriales son ejemplos de estrategias que pueden maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales (Ado & Ejidike, 2023).

En muchas regiones, la restauración ecológica ha sido una estrategia clave para revertir los efectos de la degradación ambiental. Acciones como la reforestación, la recuperación de suelos y la rehabilitación de ecosistemas acuáticos han demostrado ser eficaces para recuperar servicios ecosistémicos esenciales. Estudios recientes han resaltado el papel de las estrategias basadas en la naturaleza para mejorar la resiliencia de los ecosistemas y garantizar la disponibilidad de recursos biológicos a largo plazo (Duffy & Collins, 2021).

El manejo de los recursos biológicos no solo depende de estrategias científicas y técnicas, sino también del marco regulatorio que los protege. La conservación de la biodiversidad ha sido reconocida como una preocupación común de la humanidad, lo que ha impulsado el desarrollo de compromisos multilaterales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la creación de legislaciones locales orientadas al uso equitativo y sostenible de los recursos naturales (Wu, 2022).

Metodología

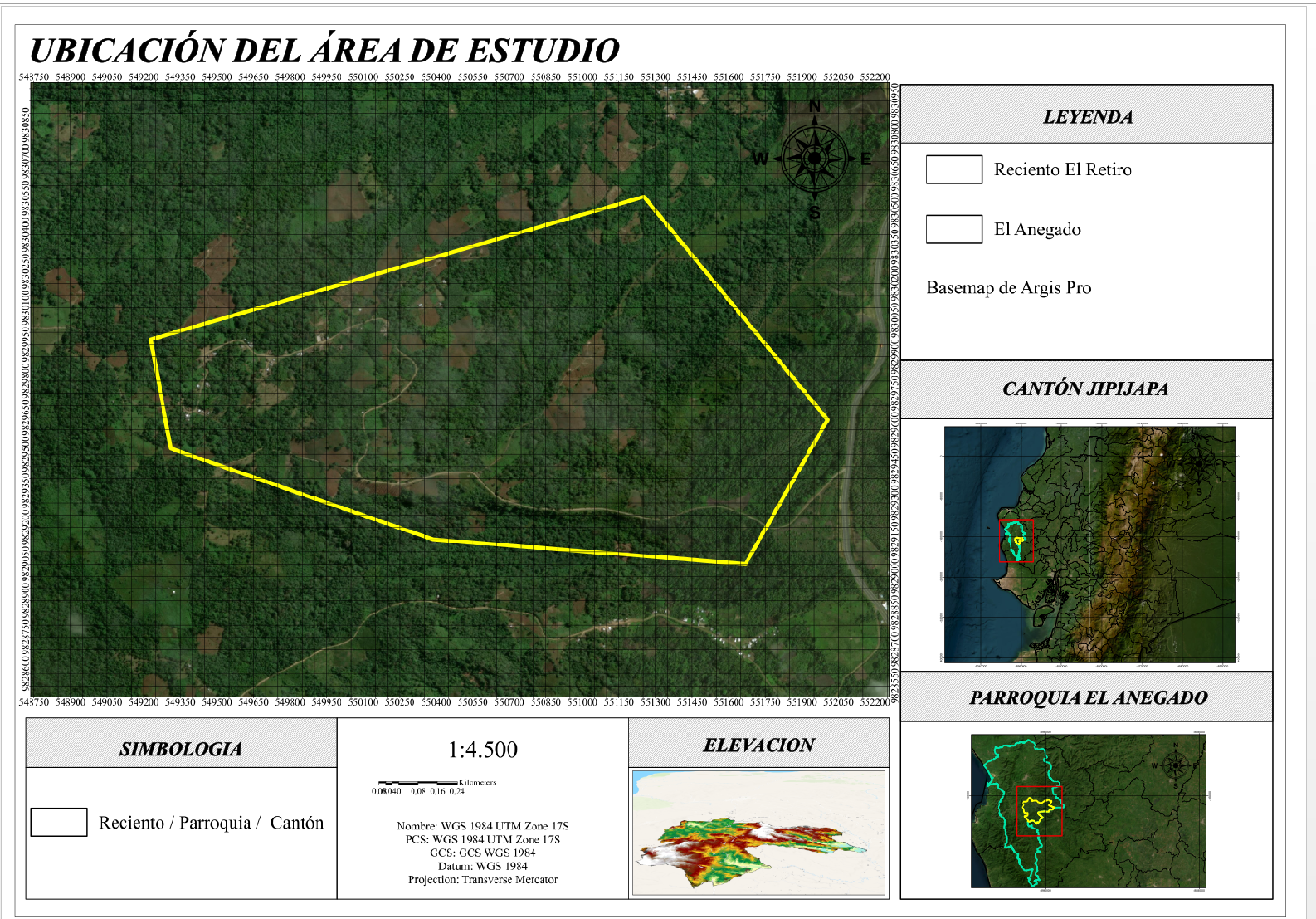

Área de estudio. El Recinto El Retiro se ubica en la parroquia El Anegado, cantón Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador, dentro de la región costera del país, caracterizándose por un relieve irregular con pendientes moderadas y un clima tropical seco. Su ecosistema predominante es el bosque seco tropical, cuya biodiversidad está influenciada por la variabilidad estacional de la precipitación y la disponibilidad hídrica del suelo. La zona forma parte de un corredor ecológico clave para la conectividad de especies vegetales y faunísticas, desempeñando un rol fundamental en la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales en Manabí (Figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del recinto El retiro, parroquia El Anegado.

Identificación y contexto. Se registró información sobre la ubicación de la entrevista y los datos sociodemográficos del participante, como edad, género y nivel educativo. Estos datos permitieron contextualizar el conocimiento tradicional en función de variables sociodemográficas.

Recursos de origen vegetal y animal. En esta sección, Se identificaron las especies vegetales y animales utilizadas en la comunidad, registrando sus nombres comunes, partes aprovechadas, métodos de recolección y formas de uso o procesamiento. Este análisis permitió la elaboración de un inventario de recursos biológicos con potencial de aprovechamiento sostenible, contribuyendo a la comprensión de su rol en la seguridad alimentaria, la economía local y la conservación de la biodiversidad. Estudios previos destacan la importancia de la valorización de estos recursos en comunidades rurales para fortalecer estrategias de manejo sustentable y preservar el conocimiento ecológico tradicional (Ayodeji, 2020; Jiménez et al., 2021; Puppo et al., 2023; Jiménez González et al., 2024; Wagh et al., 2024).

Preguntas generales. Se incluyeron preguntas para evaluar la frecuencia de uso, percepción de abundancia y razones de aprovechamiento, ya sea para consumo o para venta Esta información ofreció una visión completa sobre la sostenibilidad de las prácticas locales en la región, apoyando estudios recientes que analizan la sostenibilidad y el impacto económico del uso de recursos biológicos en áreas de transición ecológica (Jiménez et al., 2021; León-Parrales et al., 2024; Paniagua Zambrana et al., 2017).

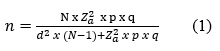

Donde n es el tamaño de la muestra, N es el número total de la población, 𝑍𝑎2 es el nivel de confiabilidad = 1,962 (si la seguridad es del 95%), p es la proporción esperada (en este caso 5 % = 0,05), q es la proporción no ocurrencia = 1 – p (1 – 0,05 = 0,05), d es la precisión (error máximo admisible en términos de proporción, 3 % = 0,03).

Como referencia Z = 1,96, ya que, aunque se pueda obtener los datos, es difícil predecir si las respuestas emitidas por parte de los encuestados se ajustarían a una realidad inminente; es por eso que determinó un margen de error de 5 %. Sustituyendo los valores, el cálculo de la muestra se define así:

El resultado de personas a entrevistar fue 34, lo que garantiza la representatividad de la población en el análisis.

Para la realización de las entrevistas semiestructuradas, se cumplieron estrictamente los principios éticos establecidos en el Código de Ética de la UNESUM y en el Reglamento de Investigación Institucional. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes, asegurando que comprendieran los objetivos del estudio, la confidencialidad de la información proporcionada y su derecho a retirarse en cualquier momento sin repercusiones. Asimismo, se garantizó el resguardo de la identidad de los participantes y el manejo responsable de los datos recopilados, en apego a los principios de transparencia, integridad y respeto a la autonomía de las comunidades involucradas en la investigación.

Resultados

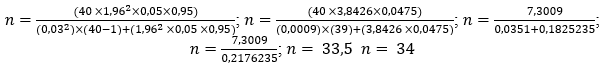

Análisis integrado de dinámicas demográficas, ecológicas y de aprovechamiento de recursos en el recinto El Retiro. La distribución de edades y géneros fue recopilada mediante las entrevistas semiestructuradas detalladas en la sección en la metodología sobre la entrevista semiestructurada. En la Figura 2 se presenta la distribución de edades por sexo de los participantes del estudio en el Recinto El Retiro, lo que permite identificar las características demográficas de la población, integrando esta información al enfoque etnobiológico y ecológico del proyecto.

Figura 2. Distribución de edades por sexo entre los entrevistados en el Recinto El Retiro.

De acuerdo a lo que se ve en la Figura 2, más del 30 % de los hombres están en el grupo de 55 a 60 años, mientras que las mujeres tienen una presencia notable en las edades de 25 a 35 años. Esto indica una mayor cantidad de hombres en edades mayores y una distribución más uniforme de las mujeres en las edades medias. Estas tendencias demográficas reflejan las características de la comunidad local y ayudan a guiar las estrategias de conservación y manejo sostenible, tomando en cuenta las particularidades de los diferentes grupos de edad.

Resultados de las preguntas de visita al bosque y fines de la visita. El análisis de las respuestas a las preguntas sobre la visita al bosque y los propósitos asociados muestra que todos los participantes visitan el bosque, siendo la recolección de plantas el principal motivo mencionado. Este patrón resalta la importancia del bosque como fuente de recursos naturales para la comunidad, indicando una conexión directa entre las actividades humanas y los ecosistemas locales. Estas prácticas enfatizan el lazo entre la población y su entorno, resaltando la necesidad de estrategias sostenibles que fomenten la conservación del bosque mientras se mantiene su funcionalidad para los residentes locales.

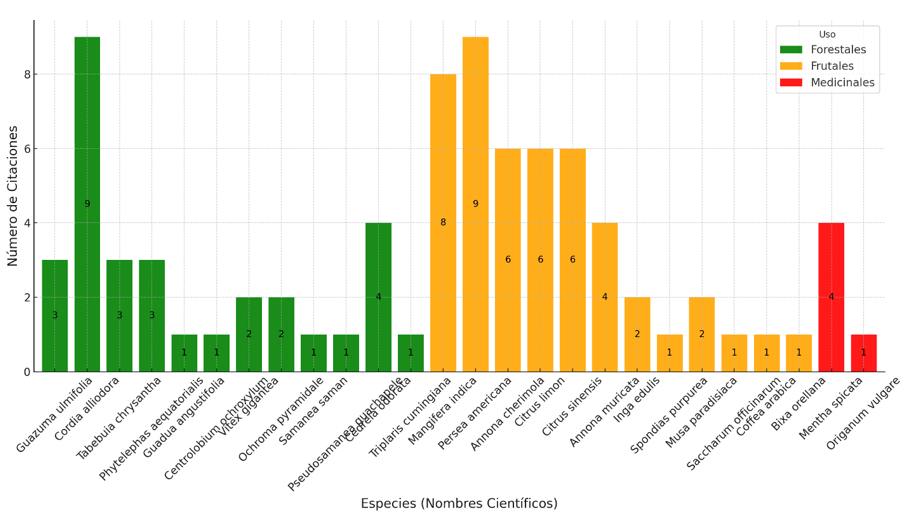

Clasificación y usos multifuncionales de especies vegetales en sistemas productivos locales. Los resultados sobre los usos multifuncionales de las especies se fundamentan en la metodología de entrevistas semiestructuradas descrita en la sección de la metodología de la entrevista semiestructurada. Este análisis destaca una diversidad considerable de usos, evidenciando la relevancia ecológica, económica y cultural de las especies en el contexto local. La Figura 3 resume la frecuencia de menciones de cada especie según su uso, organizada en tres categorías principales: forestales, frutales y medicinales.

Figura 3. Número de citaciones por usos de especies.

Tal como se observa en la Figura 3 se observa que las especies frutales, como Mangifera indica (mango), Persea americana (aguacate) y Annona cherimola (anonas), son citadas con mayor frecuencia, lo que refleja su importancia en la seguridad alimentaria y los sistemas agroforestales. Por otro lado, especies forestales como Cordia alliodora (laurel), Cedrela odorata (cedro) y Tabebuia chrysantha (guayacán) sobresalen por su valor en la conservación y el aprovechamiento maderable. Finalmente, las especies medicinales, aunque menos representadas, subrayan la relevancia del conocimiento ancestral en la región, con plantas como Mentha spicata (hierba buena) ocupando un lugar destacado. Estos resultados son fundamentales para orientar estrategias de manejo sostenible y conservación de los recursos naturales.

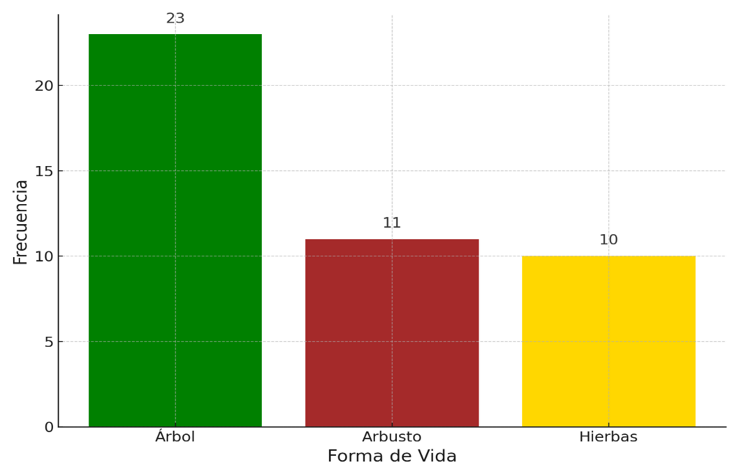

Formas de vida de las especies vegetales. El análisis de las formas de vida predominantes en el área de estudio se centra en tres categorías principales: árboles, arbustos y hierbas. A continuación, la Figura 4 ilustra la frecuencia de citaciones de cada forma de vida, resaltando su relevancia ecológica y funcional en los sistemas locales.

Figura 4. Frecuencia de las formas de vida de las especies vegetales.

De acuerdo con los valores que se muestran en la Figura 4, los árboles son la forma de vida más mencionada, lo que señala su relevancia estructural y ecológica en el ecosistema analizado Los arbustos y las hierbas, aunque menos numerosos, también tienen roles importantes, como ofrecer cobertura vegetal, hábitats para animales y funciones en el ciclo de nutrientes Estos hallazgos son cruciales para enfocar esfuerzos de conservación y manejo en la zona.

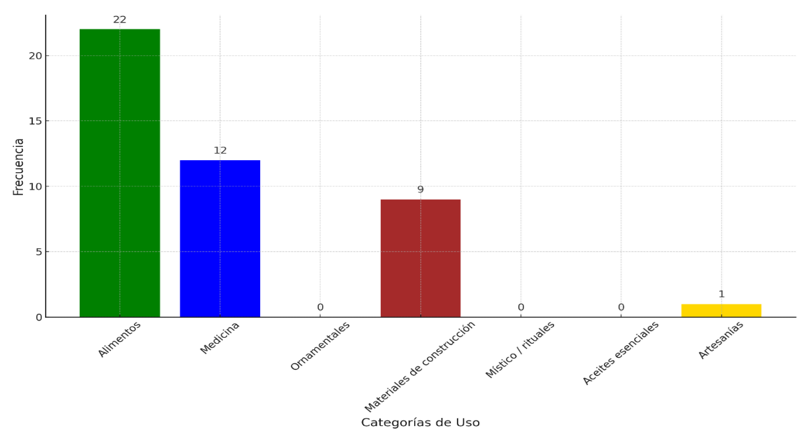

Frecuencia de usos de las especies vegetales. El análisis sobre los usos de las plantas resalta la diversidad funcional en áreas como alimentos, medicina y materiales de construcción. A continuación, se presenta la Figura 5 que muestra la frecuencia de cada categoría, permitiendo ver su importancia relativa dentro del contexto analizado. Se encuentran algunas categorías con valores cero, como 'ornamentales', 'místico/rituales' y 'aceites esenciales', lo que puede ser resultado de limitaciones en la recolección de datos o a una baja representación en la zona de estudio.

Figura 5. Frecuencia de usos de las especies vegetales.

En base a lo que se muestra en la Figura 5, los alimentos representan el uso más común de las plantas, seguido por la medicina y los materiales de construcción. Aunque algunas categorías presentan frecuencias nulas, esto no significa que carezcan de relevancia, sino que pueden ser exploradas más a fondo en futuras investigaciones. Estos hallazgos destacan la versatilidad de las plantas en su papel ecológico y socioeconómico, subrayando la importancia de estrategias integrales que promuevan su conservación y manejo sostenible.

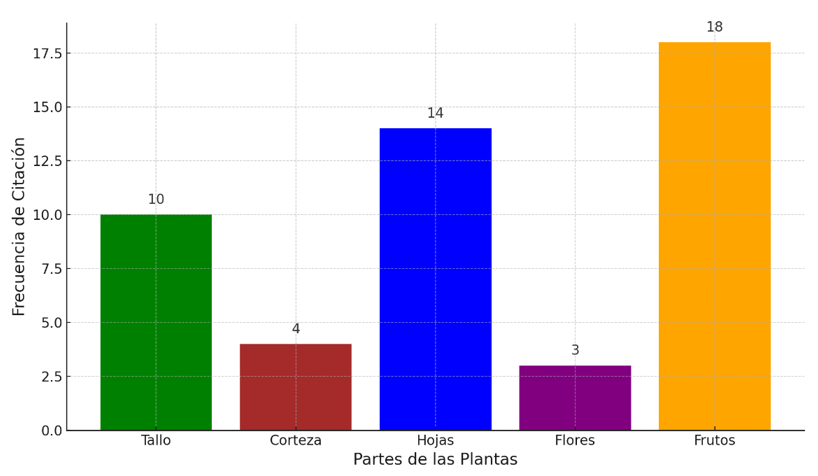

Frecuencia de uso de partes de las plantas en El Retiro. En el recinto El Retiro, los entrevistados han mencionado diversas partes de las plantas que aprovechan para distintos usos. El análisis se centra en las frecuencias de citación de cinco partes principales: tallo, corteza, hojas, flores y frutos. A continuación, se presenta la Figura 6 que resume estas frecuencias, destacando las preferencias de los habitantes por ciertas partes de las plantas según sus necesidades y usos culturales o prácticos.

Figura 6. Frecuencia de usos de partes de las plantas en El Retiro.

El análisis de las partes de las plantas más utilizadas en el Recinto El Retiro (Figura 6) revela que los frutos son los más aprovechados, seguidos por las hojas y el tallo. Este patrón resalta la importancia de los frutos en la alimentación y la economía local, mientras que las hojas tienen un uso predominante en la medicina tradicional. En menor medida, el tallo es empleado en aplicaciones estructurales, mientras que la corteza y las flores presentan un aprovechamiento más limitado. La menor frecuencia de uso de estas últimas podría estar relacionada con su disponibilidad o con la transmisión del conocimiento tradicional. Estos resultados evidencian la estrecha relación entre la comunidad y su entorno vegetal, destacando la necesidad de estrategias de manejo sostenible para garantizar la conservación y el uso eficiente de los recursos biológicos.

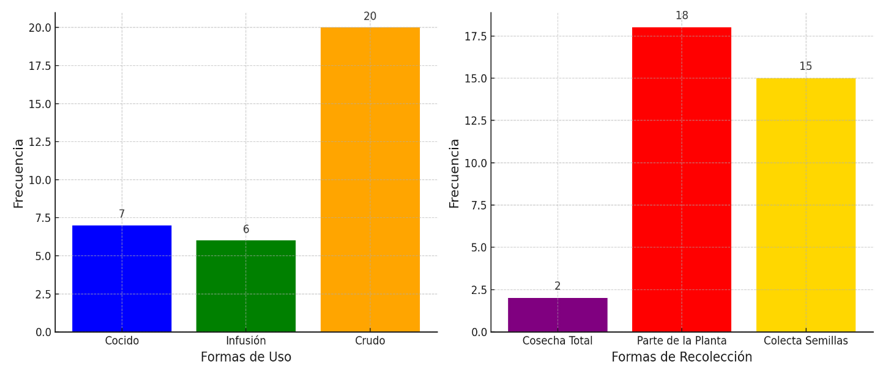

Formas de usos y métodos de recolección de las plantas. La relación entre las formas de uso de las plantas y los métodos de recolección ayuda a entender las prácticas locales en la gestión de los recursos vegetales. A continuación, se presentan dos histogramas que resumen las frecuencias observadas en cada categoría, ofreciendo una base para el análisis de las dinámicas de uso y recolección en el contexto estudiado (Figura 7).

Figura 7. Resultados de las citaciones sobre formas de usos y recolección de especies vegetales.

Los histogramas presentados en la Figura 7 reflejan que el uso de las plantas en forma cruda es la práctica más común, lo que sugiere una preferencia por métodos simples y directos de preparación. En cuanto a la recolección, la utilización de partes específicas de las plantas destaca como el método predominante, seguido por la colecta de semillas. Estos resultados evidencian la adaptabilidad de las comunidades locales en la utilización de los recursos vegetales y subrayan la importancia de conservar este conocimiento tradicional para garantizar un manejo sostenible.

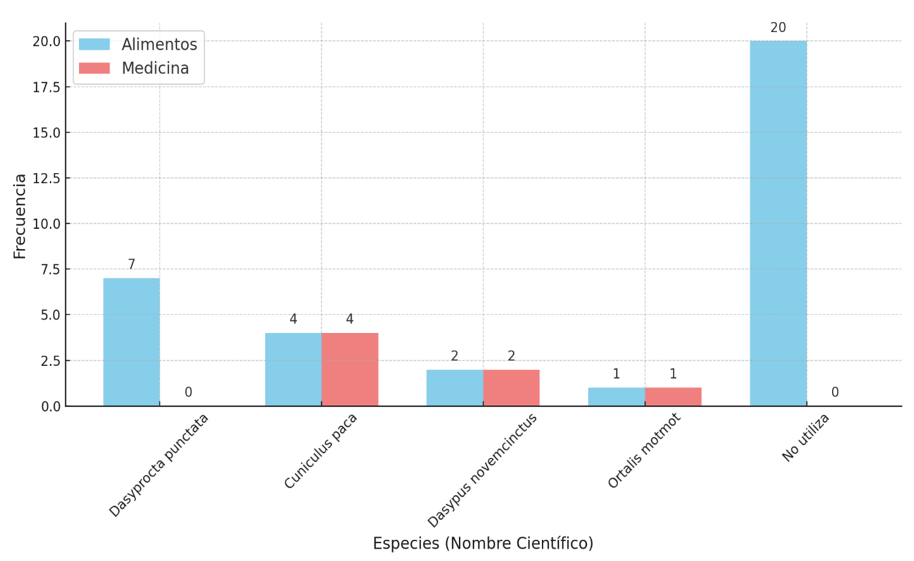

Recursos de origen animal. La relación entre los recursos de origen animal y sus usos destaca el valor de ciertas especies en las comunidades locales, particularmente en las categorías de alimentación y medicina.

En la Figura 8 se presenta un histograma que detalla la frecuencia de usos según las especies mencionadas.

Figura 8. Usos de recursos de origen animal.

Según el histograma de frecuencia (Figura 8), las especies de animales, Dasyprocta punctata (guatuso) y Cuniculus paca (guanta) son las especies más frecuentes, sobre todo para alimentación, mientras que el uso medicinal es menos común y se relaciona con especies como Dasypus novemcinctus (armadillo) y Ortalis motmot (guacharaca). La alta cantidad de "No utiliza" indica un menor acceso o dependencia de estos recursos en ciertas áreas, resaltando la importancia de un manejo sostenible y una mayor investigación en las dinámicas socioecológicas locales.

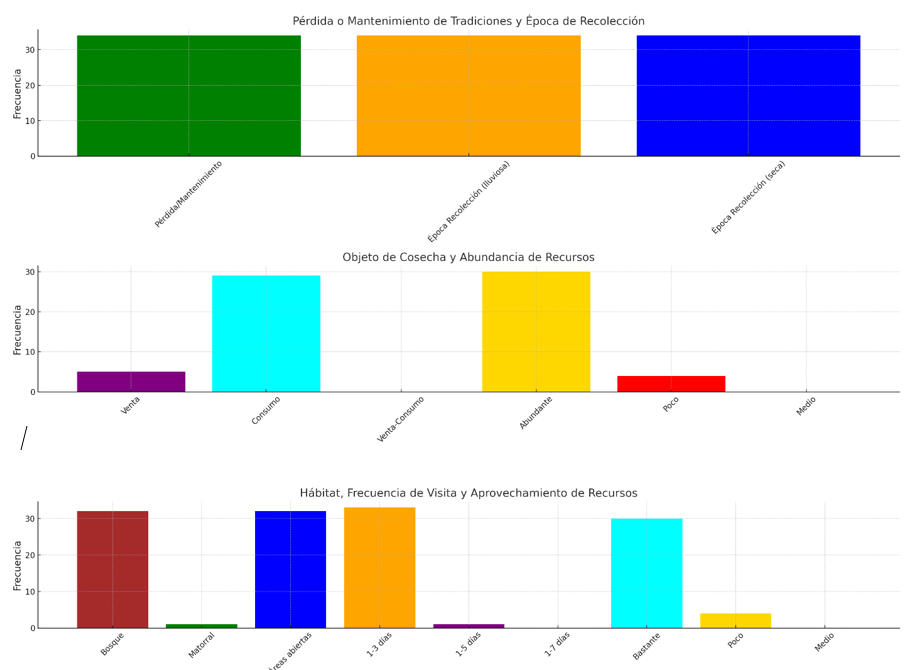

Dinámicas de uso, recolección y aprovechamiento de recursos naturales en el contexto local. La variedad de respuestas obtenidas en las entrevistas ayuda a identificar patrones sobre la tradición, recolección y uso de los recursos naturales. La Figura 9 resume las tendencias más importantes observadas en las categorías analizadas.

Figura 9. Resultados análisis integrado de dinámicas demográficas, ecológicas y de aprovechamiento de recursos en el recinto El Retiro.

Como se observa en los histogramas de frecuencia presentados en la Figura 9, la práctica de "seguir utilizando" recursos se mantiene ampliamente, siendo la recolección la más común en la temporada de lluvia. En relación con el objeto de cosecha, el consumo es el objetivo principal y se considera que la disponibilidad de recursos es mayormente alta. Finalmente, los resultados muestran una alta frecuencia de visitas al bosque y un uso significativo de los recursos, especialmente en zonas boscosas Estos hallazgos destacan la fuerte conexión entre las comunidades locales y sus ambientes naturales.

Discusión

Estos hallazgos se alinean con estudios previos que destacan la importancia de las generaciones mayores en la transmisión de conocimientos ecológicos y botánicos en comunidades rurales. Foresto & Martin (2020) argumentan que los adultos mayores son esenciales en la conceptualización y enseñanza de la botánica aplicada, lo que sugiere que su experiencia acumulada y su interacción con el entorno local fortalecen los vínculos culturales y ecológicos. Este conocimiento ancestral no solo fomenta prácticas sostenibles, sino que también actúa como un puente entre generaciones, integrando saberes tradicionales con innovaciones actuales.

En este contexto, es fundamental diseñar estrategias que aprovechen esta riqueza intergeneracional para promover el manejo sostenible de los recursos. La participación activa de los diferentes grupos etarios puede garantizar la continuidad de las prácticas culturales, al tiempo que fortalece las capacidades comunitarias para enfrentar retos ambientales y sociales. Como sugieren Foresto & Martin (2020), la integración de enfoques educativos basados en el conocimiento local es clave para fomentar una gestión adaptativa y resiliente en comunidades como El Retiro.

Por otro lado, la significativa representación de mujeres jóvenes en el grupo de 25 a 35 años refleja su creciente participación en la gestión de recursos naturales. Este fenómeno ha sido documentado por Gauna et al., (2024), quienes describen cómo las mujeres desempeñan roles esenciales en la implementación de estrategias agroecológicas y la diversificación de actividades productivas en comunidades rurales. En el contexto del bosque seco tropical, esta participación puede potenciar la adopción de prácticas sostenibles, como el manejo de especies nativas para usos medicinales y alimenticios, destacando la importancia de integrar perspectivas de género en las políticas de conservación.

Además, el enfoque intergeneracional observado en El Retiro enfatiza la importancia de las conexiones sociales en la transmisión de saberes y prácticas locales. Rábago et al. (2024) resaltan que el intercambio de conocimientos entre generaciones fomenta la resiliencia comunitaria al reforzar prácticas culturales valiosas, como el uso de plantas para la seguridad alimentaria y la medicina tradicional. Este enfoque complementa los hallazgos de Tabakian (2024), quien destaca que los saberes locales, cuando se combinan con nuevas prácticas, pueden incrementar la sostenibilidad de los sistemas ecológicos y productivos. Así, los patrones demográficos y de género en El Retiro no solo influyen en la estructura social, sino que también configuran las dinámicas de uso y manejo de los recursos naturales.

El análisis revela que todos los participantes visitan el bosque, destacando la recolección de plantas como el motivo principal. Este hallazgo enfatiza la importancia del bosque no solo como un recurso ecológico, sino como un eje central en las prácticas cotidianas y culturales de la comunidad. Tal dinámica resalta una conexión simbiótica entre los habitantes y su entorno, alineándose con las observaciones de Gallo & Martínez (2024), quienes señalaron que las interacciones etnoecológicas en comunidades rurales como Santa María Lachichina, Oaxaca, son fundamentales para la subsistencia y la transmisión cultural. La conexión con el bosque permite a las comunidades no solo satisfacer necesidades materiales, sino también fortalecer la cohesión social y los conocimientos tradicionales.

Además, el uso predominante de plantas recolectadas refleja un profundo entendimiento de las dinámicas ecológicas locales y destaca el conocimiento ancestral en la gestión de recursos naturales. Rábago et al., (2024) documentaron cómo las comunidades rurales de Pueblo de Álamos, Sonora, valoran culturalmente sus recursos vegetales, especialmente los quelites, mostrando que esta interacción va más allá del aprovechamiento económico y se convierte en un acto de preservación cultural. Este patrón, evidente en El Retiro, subraya la necesidad de estrategias de conservación que integren conocimientos etnobiológicos para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar comunitario.

Por último, estos resultados ponen de manifiesto que la dependencia del bosque para la recolección tiene implicaciones ecológicas y sociales. La visión integral de la relación humano-naturaleza, como la destacada por Gallo & Martínez (2024) y Rábago et al. (2024), refuerza la idea de que los programas de manejo deben ser inclusivos y adaptados a las particularidades locales. Al reconocer el papel crucial de las comunidades como guardianas del bosque, se pueden diseñar políticas que equilibren la conservación de la biodiversidad con el mantenimiento de la funcionalidad del bosque para los residentes. Esto resulta esencial para garantizar la resiliencia de los sistemas socioecológicos frente a desafíos ambientales y sociales.

Usos multifuncionales de especies vegetales en sistemas productivos locales.

Los resultados obtenidos muestran una alta diversidad en los usos de las especies vegetales en los sistemas productivos locales, con énfasis en categorías como usos forestales, frutales y medicinales. Este patrón coincide con las percepciones de productores agrícola-ganaderos del Espinal, en Córdoba, quienes valoran los bosques nativos no solo como fuente de madera y alimentos, sino también por su rol en la regulación de servicios ecosistémicos y la sostenibilidad de los agroecosistemas (Parma et al., 2024). Este enfoque integral subraya la importancia de conservar y manejar estratégicamente los recursos vegetales para maximizar sus beneficios ecológicos y productivos.

El uso de plantas medicinales identificado en el estudio refleja la profunda conexión entre las comunidades locales y su entorno, donde las prácticas tradicionales de etnofarmacología siguen siendo relevantes. Similarmente, un análisis en Julián Blanco, Guerrero, México, mostró que las especies medicinales más utilizadas no solo satisfacen necesidades de salud inmediatas, sino que también representan un legado cultural significativo en las prácticas cotidianas (Cordero & Sánchez, 2024). Esto enfatiza la necesidad de documentar y proteger este conocimiento, especialmente en regiones donde los sistemas de salud formales pueden ser limitados.

Además, los sistemas agroforestales locales destacan la relevancia de las especies frutales en la seguridad alimentaria y la diversificación económica de las comunidades, como se ha documentado en la Sierra Norte de Puebla, donde los quelites y otras plantas comestibles juegan un rol clave en la alimentación y la soberanía alimentaria (Peña & Sánchez, 2024). Este tipo de manejo agroecológico puede ser adoptado como un modelo para fomentar prácticas sostenibles que combinen productividad con conservación, integrando las demandas socioeconómicas y ecológicas de las comunidades rurales.

Los arbustos y las hierbas, aunque menos mencionados, son fundamentales para la funcionalidad ecológica del ecosistema. Su rol como cobertura vegetal es crucial en la protección del suelo, la regulación de la humedad y el ciclo de nutrientes. Investigaciones recientes sobre los quelites en mercados de Tabasco, México, subrayan la relevancia de las hierbas como recursos culturales y económicos que complementan los sistemas agrícolas locales (Hidalgo & Moreno, 2024). Del mismo modo, estas formas de vida proveen hábitats esenciales para fauna menor, facilitando interacciones ecológicas que promueven la resiliencia del ecosistema ante perturbaciones (Boettler et al., 2024).

En términos de conservación y manejo sostenible, estos hallazgos destacan la necesidad de enfoques integrales que consideren las diferentes formas de vida vegetal como componentes interdependientes del ecosistema. La diversidad funcional de los árboles, arbustos y hierbas en la Cuenca de México, por ejemplo, ha sido valorada por su capacidad para soportar prácticas etnobotánicas y mejorar la conectividad ecológica (Boettler et al., 2024). Aplicar estos principios al área de estudio puede fortalecer la gestión del territorio y garantizar la preservación de la biodiversidad mientras se satisfacen las necesidades locales.

Frecuencia de usos de las especies vegetales

El predominio del uso de las plantas para alimentos y medicinas, como se refleja en la Figura 7, resalta su papel fundamental en la sostenibilidad socioeconómica y cultural de las comunidades locales. Estudios como el de Mostacero-León et al., (2024) han demostrado que las comunidades nativas, como los Asheninka en Perú, integran una amplia diversidad de plantas en sus prácticas alimentarias y medicinales, lo que refuerza la conexión entre el conocimiento tradicional y la conservación de la biodiversidad. Este patrón de uso refleja no solo la adaptabilidad de las especies vegetales a diversas funciones, sino también la transmisión intergeneracional de conocimientos etnobotánicos, fundamentales para la subsistencia y el bienestar comunitario.

Por otro lado, la baja frecuencia de categorías como ornamentales y místico/rituales puede interpretarse como una consecuencia de cambios en las prioridades locales, como sugiere Arellano Guerrón et al., (2024), quienes vinculan estas tendencias con la influencia del turismo biocultural en la región de Imbabura. Estas categorías subutilizadas, aunque poco representadas, poseen un alto potencial para investigaciones futuras, especialmente en términos de su contribución a la identidad cultural y el desarrollo sostenible. Además, el manejo integral de los usos de las plantas, como el documentado por Rojas (2024) en el Jardín Botánico de Bogotá, subraya la necesidad de estrategias que promuevan la valoración cultural y la sostenibilidad en ecosistemas locales.

Los resultados muestran que los frutos representan la parte más utilizada de las plantas en el Recinto El Retiro, seguidos de las hojas y el tallo, lo que refleja patrones de aprovechamiento comunes en comunidades rurales. Este predominio de los frutos, principalmente por su uso en la alimentación y como recurso económico, es consistente con estudios que destacan el papel de los productos vegetales en la seguridad alimentaria y la economía local (Duque, 2024). Asimismo, las hojas, ampliamente reconocidas por sus propiedades medicinales, resaltan el valor cultural y práctico del conocimiento etnobotánico en el desarrollo de prácticas de salud tradicionales. Este hallazgo coincide con lo reportado por Bussmann & Sharon (2016), quienes documentan el uso de plantas medicinales en los Andes y la Amazonía, subrayando su importancia en la medicina tradicional y en la conservación del saber ancestral sobre el uso de la flora regional.

Por otro lado, el uso del tallo para aplicaciones estructurales, aunque menos frecuente, refleja el ingenio en la gestión de recursos naturales para satisfacer necesidades de construcción y herramientas, como también se observa en investigaciones sobre prácticas tintóreas y textiles en regiones similares (Paco et al., 2024). La baja frecuencia de uso de la corteza y las flores destaca áreas de oportunidad para futuros estudios sobre su potencial en aplicaciones industriales, farmacéuticas o culturales. Estos hallazgos resaltan la importancia de implementar estrategias que garanticen el uso sostenible de estos recursos, alineando la conservación de la biodiversidad con las necesidades económicas y culturales de la comunidad.

La colecta de semillas como método secundario pone de manifiesto el interés por la regeneración y la continuidad en el uso de especies clave, lo cual coincide con los estudios de Viera et al., (2014), que enfatizan la importancia del conocimiento local en la selección y propagación de plantas con alto valor cultural o medicinal. Asimismo, estos resultados subrayan la adaptabilidad de las comunidades para ajustar sus prácticas a las condiciones ambientales y socioeconómicas actuales, lo que refuerza la necesidad de promover estrategias de conservación basadas en el conocimiento tradicional y su integración con enfoques de manejo sostenible. Este entendimiento es vital para diseñar políticas que fortalezcan la resiliencia ecológica y cultural en estos sistemas locales.

La alta proporción de "No utiliza" observada en el histograma puede reflejar una reducción en el acceso a estos recursos o un cambio hacia alternativas más sostenibles, como el uso de productos de origen vegetal. Esto resalta la necesidad de implementar estrategias de manejo sostenible que no solo permitan la conservación de las especies clave, sino que también promuevan su aprovechamiento responsable en las comunidades rurales (Jiménez González et al., 2024). Asimismo, se requiere mayor investigación para comprender las dinámicas socioculturales que influyen en la selección y uso de especies animales, y cómo estas prácticas pueden integrarse en políticas de conservación que respeten los saberes tradicionales (Enríquez-Vázquez et al., 2024).

Por otro lado, las tendencias observadas en el uso significativo de zonas boscosas subrayan la multifuncionalidad de estos espacios, desde la provisión de alimentos hasta su valor cultural y recreativo. Este hallazgo está alineado con estudios que documentan cambios en los patrones de uso en respuesta a presiones externas, como el crecimiento económico y la expansión de actividades agrícolas, los cuales a menudo demandan un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad (Jiménez González et al., 2024; Guadarrama-Martínez et al., 2024). En este sentido, implementar enfoques participativos que valoren el conocimiento local y las dinámicas de género resulta esencial para garantizar el manejo adecuado de los recursos naturales y preservar su funcionalidad a largo plazo.

Conclusiones

Las dinámicas demográficas, ecológicas y de aprovechamiento de recursos en el Recinto El Retiro reflejan la interdependencia entre la comunidad y su entorno natural, donde los adultos mayores son clave en la transmisión del conocimiento etnobiológico, mientras que las mujeres jóvenes impulsan la diversificación de prácticas sostenibles. El uso predominante de especies vegetales y animales destaca su importancia en la seguridad alimentaria y la economía local, aunque la preferencia por recursos de rápido crecimiento sugiere la necesidad de estrategias de conservación y manejo sostenible. La recurrencia de visitas al bosque subraya su valor tanto ecológico como cultural, enfatizando la urgencia de integrar enfoques participativos para fortalecer la resiliencia socioecológica de la región. Así, se requieren políticas de conservación que equilibren el uso sostenible de los recursos con el bienestar comunitario, promoviendo la educación ambiental, la reforestación y la valorización del conocimiento tradicional en la gestión del bosque seco tropical de Manabí.

Referentes Bibliográficas

Ado, S.J., Ejidike, B.N., & Adetola, B. (2023). Sustainable biodiversity management in the Zamfara Sahel, Nigeria. Biodiversidad, 24(1–2), 85–95. https://doi.org/10.1080/14888386.2023.2187458

Albuquerque, U. P., Muniz de Medeiros, P., Ferreira Júnior, W. S., Silva, T. C., & Gonçalves, P. H. S. (2017). Ethnobotany for beginners. Cham: Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-52872-4

Arellano Guerrón, S. L., Vidal, D., & Aulet, S. (2024). Etno conocimientos y turismo biocultural en el Imbabura Geoparque Mundial UNESCO. Cuadernos Gestión Turística Del Patrimonio, 3(1), 125–159. https://cuadernosgestionturisticadelpatrimonio.es/index.php/journal/article/view/32

Ayodeji, P. (2020). Woodland resource use, attitudes and conservation practices: Evidence from three communities in Bushbuckridge Mpumalanga Province, South Africa. African Journal of Sustainable Natural Resources, 10, 62-76.

Boettler, R. A. B., Mazari, E. L., & Cavazos, M. L. (2024). Quelites de la Cuenca de México y regiones adyacentes: Su diversidad, distribución geográfica, procedencia, formas de consumo y preparaciones. Etnobiología, 22(3), 150-174. https://www.revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/622

Bravo-Velásquez, E. (2014). La biodiversidad en el Ecuador. Abya-Yala/UPS. https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6788

Bussmann, R. W., & Sharon, D. (2016). Plantas medicinales de los Andes y la Amazonía: La flora mágica y medicinal del norte del Perú. Ethnobotany Research & Applications, 15, 1-293. https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1281

Casas, A., Blancas, J., Lira, R., & Torres, I. (2017). Ethnobotany for sustainable use of plant resources: Integrating biocultural and ecological perspectives. Nueva York: CRC Press. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-6669-7_8

Chaves, I. V. (2024). Recursos genéticos y recursos biológicos: una aproximación jurídica desde su rol en la biodiversidad como un interés tutelado. Academia & Derecho, 17(29), 10. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9782604

Cordero, S. C., & Sánchez, D. O. S. (2024). Estudio etnofarmacológico y fitoquímico de las plantas medicinales de mayor uso en Julián Blanco, Guerrero, México. Acta Agrícola y Pecuaria. http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4460

Duffy, J. E., & Collins, S. L. (2021). Model analyses show how biodiversity conservation could mitigate climate change impacts. Nature Climate Change, 11(8), 693-700. https://doi.org/10.1111/nrm.12319

Duque, D. S. (2024). Especias, hierbas aromáticas o condimentos usados en la cocina ecuatoriana. Revista Científica y Tecnológica VICTEC, 5(8), 38-59. https://server.istvicenteleon.edu.ec/victec/index.php/revista/article/view/129

Enríquez-Vázquez, P., Gómez-Tolosa, M., Douterlungne, D., Reyes-Escutia, F., & López, S. (2024). Uso medicinal de fauna silvestre: diferencia de conocimientos entre grupos Mayas. Caldasia, 46(1). https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/download/101249/90884

Estévez, J. F. S., Hernández, M. D. L. Á. P., & Díaz, J. F. (2016). Uso y manejo comunitario de los bosques tropicales secos de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes. Avances, 18(2), 117-128. https://www.redalyc.org/pdf/6378/637867035011.pdf

Foresto, E., & Martin, R. B. (2020). Acercamientos a la conceptualización de la botánica: Un estudio con ingresantes de Ingeniería Agronómica. Bio-grafía, 13(25), 1-18. https://revistas.upn.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/12322

Gallo, J. M. I., & Martínez, F. G. (2024). La biota y el temporal: Señales y otras interacciones etnoecológicas en Santa María Lachichina, Oaxaca. Etnobiología, 22(1), 116-134. https://www.revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/621

Gauna, C. P. G., Moreno, M. D. C. H., Calles, A. I. M., Trinidad, D. A. L., & Béjar, A. A. G. (2024). Caracterización de dos agroecosistemas de membrillo (Cydonia oblonga Miller) en la región Magdalena-Ímuris, Sonora. Etnobiología, 22(2), 93-117. Recuperado de https://revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/647

Guadarrama-Martínez, N., Chávez Mejía, M. C., & Rodríguez Muñoz, G. (2024). Género y ambiente: cultivo, recolección y venta de frutos en una selva baja caducifolia en México. Caldasia, 46(1). https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/download/100235/90881

Hidalgo, D. C., & Moreno, J. E. (2024). Diversidad de quelites en los mercados municipales de Tabasco, México. Etnobiología, 22(3), 192-209. https://www.revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/634

Jiménez González, A., Sánchez Rodríguez, D. R., Romero Añazco, Y. V., & Manrique Toala, T. O. (2024). Evaluación del aprovechamiento de productos forestales no maderables, sector San Carlos del Chura, Esmeraldas, Ecuador. Revista Iberoamericana Ambiente & Sustentabilidad, 7, e431. https://doi.org/10.46380/rias.v7.e431

Jiménez, A., Rosete, S., Cantos, C. G., Tapia, M. V., Castro, S. I., Gras, R., & Cabrera, C. A. (2021). Componentes de la diversidad biológica empleados por las familias manabitas en la medicina natural y tradicional (1ª ed.). MAWIL. https://mawil.us/componentes-de-la-diversidad-biologica/

Kumar, D., Thakur, C. L., Bhardwaj, D. R., Sharma, N., Sharma, P., & Sankhyan, N. (2022). Biodiversity conservation and carbon storage of Acacia catechu Willd. Dominated tropical dry deciduous forest ecosystems in the north-western Himalaya: Implications of different forest management regimes. Frontiers in Environmental Science, 10, 981608. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.981608

León-Parrales, S., Ghia, T., Salas, J. A., & Narváez, A. E. (2024). Preliminary assessment of beetle diversity in a fragmented landscape of the Ecuadorian tropical dry forest. Revista Peruana de Biología, 31(2), e26750. https://doi.org/10.15381/rpb.v31i2.26750

Loos, J., Cortés-Capano, G., & Fischer, J. (2024). Enhancing the transformative potential of interventions for the sustainable use of natural resources. Biological Conservation, 296, 110691. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110691

Montealegre-Torres, F. L. (2024). Equilibrio entre conservación y desarrollo: Análisis del uso de recursos naturales, áreas protegidas y turismo comunitario. International Social Research Journal, 1(1), 1-13. https://socialresearchco.com/ojs-3.4.0-7/index.php/ISRJ/article/view/1/1

Mostacero-León, J., Martínez, J. L., Anthony, J., Díaz-Barreto, R. D., Castillo, H. M. R., López-Medina, S. E., ... & Bardales-Vásquez, C. B. (2024). Importancia cultural de la flora empleada por la comunidad nativa Asheninka Sheremashe, Ucayali, Perú. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, 23(4), 534-551. http://blacpma.ms-editions.cl/index.php/blacpma/article/view/437

Muigua, K. (2022). Boosting biodiversity conservation through sustainable natural resource governance. Journal of Environmental Law and Policy, 45(4), 333–355. Recuperado de https://acortar.link/GnS3T5

Narchi, N., de la Mora, M. P., Torre, J., & Garibay, I. (2024). Medición cíclica del uso de recursos bióticos: una metodología para la reconstrucción de calendarios etnobiológicos. Etnobiología, 22(1), 135-160. https://www.revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/625

Paco, N. V., Lazcano, S. N., Sharry, S. E., & Suárez, G. D. (2024). Saberes tintóreos y textiles. Libros de Cátedra. Recuperado de https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/173093

Paniagua Zambrana, N. Y., Bussmann, R. W., Hart, R. E., Moya Huanca, A. L., Ortiz Soria, G., Ortiz Vaca, M., ... & Siripi, E. (2017). Traditional knowledge hiding in plain sight–twenty-first century ethnobotany of the Chácobo in Beni, Bolivia. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 13, 1-47. https://doi.org/10.1186/s13002-017-0179-2

Parma, M. V., Zamudio, F., & Kowaljow, E. (2024). ¿Qué se valora del bosque nativo y cómo se pueden restaurar los agroecosistemas? Percepciones y preferencias de productores agrícola-ganaderos del Espinal, al sureste de Córdoba. Ecología Austral, 34(2), 256-271. https://ojs.ecologiaaustral.com.ar/index.php/Ecologia_Austral/article/view/2322

Peña, F. A. B., & Sánchez, C. M. (2024). Manejo y aprovechamiento de quelites en la Sierra Norte de Puebla, México. Etnobiología, 22(3), 46-62. https://www.revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/600

Puppo, M., Gianotti, C., Calvete, A., Leal, A., & Rivas, M. (2023). Landscape, agrobiodiversity, and local knowledge in the protected area “Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal,” Uruguay. Frontiers in Sustainable Food Systems. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1240991

Rábago, A. F., Moreno, M. D. C. H., Trinidad, D. A. L., Vélez, M. I. O., & Chacón, J. A. V. (2024). Los quelites de Pueblo de Álamos, Sonora. Conocimiento, consumo y valoración cultural en las familias rurales. Etnobiología, 22(3), 3-23. https://www.revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/595

Reyes, A., López, R., & Alarcón, M. (2021). La etnobiología y su contribución al desarrollo local en Bolivia. Revista de Estudios Andinos, 12(1), 45-60. https://doi.org/10.32759/rea.v12i1.789

Ríos Reyes, Á., Alanís Flores, G., & Favela Lara, S. (2017). Etnobotánica de los recursos vegetales, sus formas de uso y manejo, en Bustamante, Nuevo León. Revista mexicana de ciencias forestales, 8(44), 89-111. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-11322017000600089&script=sci_arttext

Rojas, D. L. V. (2024). Usos de las especies de helechos y licófitos presentes en las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá, Colombia. Etnobiología, 22(1), 100-115. https://revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/603

Rosso, C. N., & Scarpa, G. F. (2017). Etnobotánica de la alimentación entre los indígenas moqoit actuales de la provincia del Chaco (Argentina) y comparación con fuentes históricas de los siglos XVIII y XX. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 52(4), 827-840. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-23722017000400015&script=sci_abstract&tlng=en

Tabakian, G. (2024). Etnobotánica médica en Artigas, Uruguay. Bonplandia, 33(1), 5-34. https://www.jstor.org/stable/48766337

Torres, M., Paz, K., & Salazar, F. (2006). Tamaño de una muestra para una investigación de mercado. Boletín electrónico, 2, 1-13. https://fgsalazar.net/LANDIVAR/ING-PRIMERO/boletin02/URL_02_BAS02.pdf

Tulina, T. (2022). Biological diversity as an object of environmental legal regulation: Principles and perspectives (Environmental Policy and Law Paper No. 029). International Union for Conservation of Nature (IUCN). https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-029.pdf

Uprety, Y., Asselin, H., Bergeron, Y., Doyon, F., & Boucher, J. F. (2012). Contribution of traditional knowledge to ecological restoration: Practices and applications. Ecoscience, 19(3), 225-237.

Viera, D. V., Dupuy, M. A. G., Manzanares, K., Dorado, B. A., & Ayon, F. G. (2014). Etnobotánica: Empleo de plantas para uso medicinal. Revista Cubana de Ciencias Forestales: CFORES, 2(1), 4. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223155

Wagh, M. S., Sowjanya, S., Nath, P. C., Chakraborty, A., Amrit, R., Mishra, B., ... & Mohanta, Y. K. (2024). Valorisation of agro-industrial wastes: Circular bioeconomy and biorefinery process—a sustainable symphony. Process Safety and Environmental Protection. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957582024000648

Waldron, A., Mooers, A. O., Miller, D. C., Nibbelink, N., Redding, D., & Kuhn, T. S. (2013). Targeting global conservation funding to limit immediate biodiversity declines. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(29), 12144-12148. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1221370110

Wu, Z. (2022). Why is the conservation of biological diversity a "common concern of humankind"? Environmental Policy and Governance, 32(4), 278–295. https://acortar.link/MZaWvb

Este artículo no presenta ningún conflicto de intereses. Este artículo está bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, así como la creación de obras derivadas, siempre que se cite la fuente original.