DOI: https://doi.org/10.34069/RA/2025.15.03

Volumen 8, Número 15/enero-junio 2025

Muñoz Melo, J.C., & Guachetá Gutiérrez, E. (2025). Caracterización de prácticas docentes de planeación e interacción para la formación ciudadana. Revista Científica Del Amazonas, 8(15), 39-57. https://doi.org/10.34069/RA/2025.15.03

Characterization of teaching practices of planning and interaction for citizenship training

Recibido: 7 de abril de 2025 Aceptado: 10 de mayo de 2025

Autores:

Juan Carlos Muñoz Melo

Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonia y Candidato a Magister en Educación de la Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia. ORCID: https://orcid.org/0009-0007-8986-1657 - Email: jc.munoz@udla.edu.co

Emilio Guachetá Gutiérrez

Licenciado en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, Magister en Ciencias de la Educación de la Universidad de la Amazonia. Profesor de la I. E. Juan Bautista la Salle. Docente Catedrático Universidad de la Amazonia, Florencia-Caquetá, Colombia. Integrante del GT Clacso: Territorios cuerpos y espiritualidades. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5014-3868 - Email: e.guacheta@udla.edu.co

Resumen

El estudio caracteriza las prácticas docentes de planeación e interacción orientadas a la formación en ciudadanía en la Institución Educativa San Francisco de Asís, en Florencia, Colombia. A través de un enfoque cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas, observaciones directas y revisión documental, se analiza cómo los docentes de Ciencias Sociales diseñan sus estrategias pedagógicas y fomentan en los estudiantes competencias ciudadanas como el pensamiento crítico, la participación democrática y el compromiso social. La práctica docente combina enfoques como el constructivismo y la enseñanza para la comprensión, adaptándose a la realidad social de los estudiantes. Sin embargo, las prácticas de interacción en el aula revelan tensiones entre el ideal pedagógico y las condiciones reales de vida de los estudiantes, evidenciándose desafíos como la desmotivación o la necesidad de conciliación laboral-estudiantil. La investigación destaca la importancia de una enseñanza flexible, sensible y crítica, que reconozca la complejidad del contexto escolar y promueva verdaderos espacios de ciudadanía activa y transformadora.

Palabras clave: ciudadanía, democracia, interacción, planeación y práctica docente.

Abstract

The study characterizes the teaching practices of planning and interaction oriented to citizenship education at the San Francisco de Asis Educational Institution, in Florencia, Colombia. Through a qualitative approach based on semi-structured interviews, direct observations and documentary review, we analyze how Social Sciences teachers design their pedagogical strategies and foster citizenship competencies such as critical thinking, democratic participation and social commitment in students. The teaching practice combines approaches such as constructivism and teaching for understanding, adapting to the social reality of the students. However, classroom interaction practices reveal tensions between the pedagogical ideal and the real life conditions of students, evidencing challenges such as demotivation or the need for work-student conciliation. The research highlights the importance of a flexible, sensitive and critical teaching, which recognizes the complexity of the school context and promotes true spaces of active and transforming citizenship.

Keywords: citizenship, democracy, interaction, planning and teaching practice.

Introducción

Aprender a ser ciudadano es un desafío inacabado para la sociedad, especialmente para la escuela, en ella se direccionan esfuerzos para desarrollar contenidos y prácticas ciudadanas que contribuyan a la formación de un estudiante más autónomo, reflexivo y respetuoso de los otros. La educación juega un papel fundamental en la formación de ciudadanos capaces de participar de manera crítica y activa en la sociedad. En este sentido, la práctica docente es un aspecto clave en tanto que, por medio de sus prácticas de planeación e interacción en el aula, influyen directamente en la construcción de ciudadanía.

Una de las funciones principales de las escuelas en Colombia es educar para la democracia y la ciudadanía, a saber, promover el desarrollo de capacidades y habilidades para la participación, deliberación, solidaridad y el respeto, entre otros valores. Esta función, además, es necesaria para formar autonomía en los sujetos y constituir responsabilidad social, sensibilidad social y autoconsciencia; más aún, permite que los estudiantes participen como ciudadanos activos, críticos y solidarios en la escuela y en la sociedad.

Este objetivo democrático cruza transversalmente y compromete todos y cada uno de los procesos escolares, incluyendo el sistema de relaciones que en ella se tejen, los procesos curriculares que se implementan y las estructuras de poder institucionales. Requiere de la validación de los significados de los actos y prácticas que en ella se experimentan y convoca a alumnos, profesores y administrativos a participar solidaria y colaborando en la tarea de construir un orden social democrático. (Prieto, 2003, p. 1)

En este sentido, se eligió la Institución Educativa San Franciscos de Asís, perteneciente a los colegios públicos del municipio de Florencia, departamento del Caquetá – Colombia. La institución educativa cuenta con tres sedes, dos ellas ubicadas en el barrio la Bocana y la otra en el barrio Circasia del área urbana y manejan los grados de preescolar hasta quinto de primaria, y la sede principal ubicada en el barrio centro, en donde se encuentran los grados de básica secundaria y educación media, y que para el desarrollo de la investigación se tomó como objeto de estudio la práctica del docente de Ciencias Sociales que orienta en el grado décimo, jornada mañana.

Por lo tanto, a partir de un enfoque cualitativo, este estudio busca analizar cómo el docente diseña sus estrategias pedagógicas, las metodologías que emplean y la manera en que interactúan con los estudiantes para fomentar el pensamiento crítico, la participación democrática y el compromiso social. Además, se indaga sobre la manera en que el docente equilibra las exigencias normativas del sistema educativo con las necesidades contextuales de los alumnos y cómo estas prácticas impactan en el desarrollo de competencias ciudadanas, utilizando herramientas de recolección de información cualitativa como la observación directa, entrevista semiestructurada y análisis documental.

Con ello, este estudio busca aportar al debate sobre el papel de la educación en la formación ciudadana y generar reflexiones sobre la importancia de prácticas docentes que promuevan la construcción de ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con su entorno social. Así pues, este artículo se estructura en cuatro apartados principales: En primero lugar, en el marco teórico se abordan tres categorías fundamentales: la práctica docente, las prácticas de planeación y de interacción, y la formación en ciudadanía, sustentadas en autores como Davini (2015), Freire (2005), Feldman (2010) y Conde (2019). Seguidamente, la metodología describe el enfoque cualitativo, el uso del estudio de caso como estrategia investigativa y las técnicas de recolección de datos empleadas: entrevistas, observación directa y revisión documental. Posteriormente, en resultados y discusión, se presentan y analizan las prácticas docentes observadas, distinguiendo entre prácticas de planeación e interacción para la formación en ciudadanía, y mostrando las tensiones entre lo normativo y lo contextual. Finalmente, en las conclusiones, se sintetizan los hallazgos más relevantes, destacando la complejidad de la práctica docente y la importancia de una educación ciudadana crítica, contextualizada y transformadora.

Marco teórico

Práctica Docente

Definir o conceptualizar la práctica docente es un ejercicio complejo y desafiante, dado que involucra diversas dimensiones, componentes, enfoques y posiciones metodológicas, así como un proceso de evolución histórica. En esencia, todo concepto es una entidad compleja y compuesta, conformada por múltiples elementos interrelacionados. En este sentido, la práctica no debe entenderse simplemente como un conjunto de actos realizados por los seres humanos en un tiempo y espacio determinados, sino como un conjunto de acciones que reflejan formas de pensamiento, creencias y experiencias individuales, que influyen en la manera en que un grupo comprende y actúa en el mundo. “Las prácticas resultan de la interacción entre los sujetos, implicando pensamiento, valoración y representaciones del mundo. Dicho de otro modo, la acción y el pensamiento están intrínsecamente vinculados, influenciados por experiencias previas, tanto sociales como personales” (Davini, 2015, p. 24).

La práctica docente, por lo tanto, está condicionada por estructuras culturales y sociales en las que se insertan los individuos. Estas estructuras varían según ciertos factores como el tipo de educación recibida, el contexto cultural y las diferencias de clase social; todo esto condiciona la historia de vida tanto del individuo como del colectivo en el que interactúa. Así, la práctica docente es el resultado de la combinación entre el contexto personal y la experiencia profesional del maestro. La práctica docente trasciende técnicas y métodos de enseñanza, y se constituye como un campo de acción donde convergen diversas perspectivas, costumbres y formas de interpretar el mundo. Según Davini (2015), “se ha venido desarrollando un movimiento que apunta a recuperar la vida real de las aulas, en su diversidad y complejidad, y las experiencias concretas que se desarrollan en ellas” (p. 18).

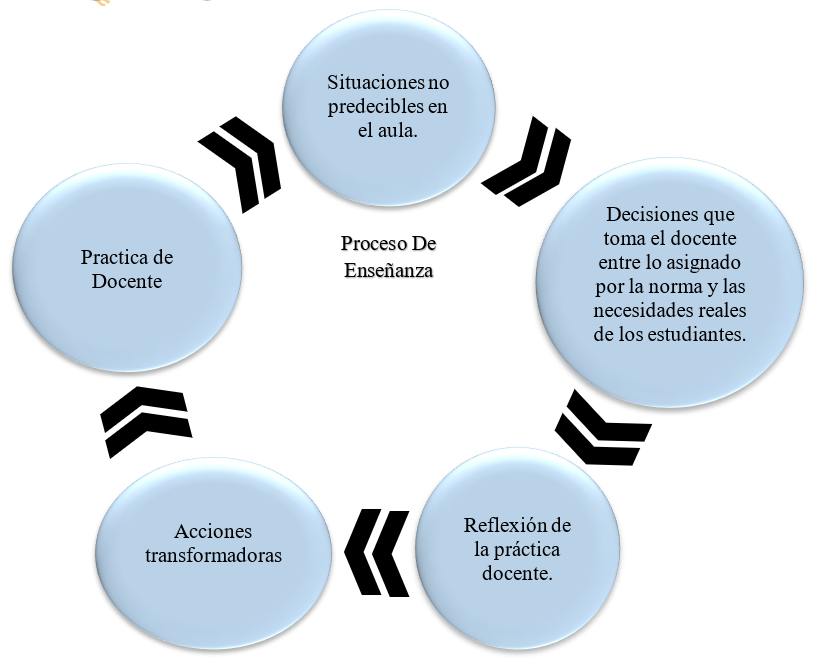

Para comprender su complejidad, es importante considerar tres dimensiones: zonas indeterminadas, zonas reguladas objetivamente y zonas conscientes. Las zonas indeterminadas son “interacciones entre los miembros del grupo –costumbres, rituales y rutinas– construidas de manera experiencial y transmitidas por las tradiciones prácticas” (Davini, 2015, p. 27). En el aula, estas interacciones emergen de la diversidad de experiencias de los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dada su naturaleza impredecible, pueden ocurrir en cualquier momento dentro o fuera del aula.

Por ejemplo, un docente puede verse en la necesidad de tomar decisiones rápidas ante las dificultades de aprendizaje de un estudiante o ajustar sus estrategias según las particularidades de cada alumno. En este contexto, la complejidad de la práctica docente se manifiesta en la capacidad del maestro para responder a situaciones diversas según su formación, experiencia y modo de interacción con los estudiantes. Las zonas reguladas objetivamente se refieren a “dimensiones de las prácticas docentes reguladas en las instituciones, a través de políticas, normas, documentos formales, división del trabajo y funciones, que imponen restricciones a las decisiones individuales” (Davini, 2015, p. 27). La práctica docente, en este sentido, se desarrolla dentro de un marco normativo compuesto por lineamientos curriculares, estándares, derechos básicos de aprendizaje y proyectos educativos institucionales, ajustándose también a las necesidades reales de los estudiantes y a las circunstancias sociales, culturales, económicas y políticas del entorno.

Por último, las zonas conscientes permiten, según Davini (2015), “la reflexión, el análisis y la fundamentación, así como la toma de decisiones propias” (p. 28). El docente, en este sentido, tiene la capacidad de analizar y evaluar su práctica, reconociendo los conocimientos adquiridos, las experiencias vividas y la influencia de otras prácticas docentes compartidas en su entorno. Las tres zonas no deben considerarse de manera aislada, sino como elementos interconectados que permiten comprender la complejidad de la práctica docente. Esta se configura entre las regulaciones institucionales, la imprevisibilidad del aula y la reflexión crítica del docente sobre la relación entre norma e interacción pedagógica.

Desde esta perspectiva, Davini (2015) define la práctica docente como:

La capacidad de intervención y enseñanza en contextos reales complejos ante situaciones que incluyen distintas dimensiones y una necesaria reflexión, la toma de decisiones y, muchas veces, el tratamiento contextualizado de desafíos o dilemas éticos en ambientes sociales e institucionales (p. 29).

En esta línea, Freire (2005) propone una educación problematizadora que fomente la reflexión y transformación colectiva de las realidades del estudiante y de la práctica docente. Freire crítica la denominada “educación bancaria”, que reduce el acto educativo a la mera transmisión mecánica de información, sin considerar las realidades sociales, culturales, económicas y políticas de los actores educativos.

Para Freire (2005):

La educación auténtica, repetimos, no se hace de A para B o de A sobre B, sino A con B, con la mediación del mundo. Mundo que impresiona y desafía a unos y a otros, originando visiones y puntos de vista en torno a él. Visiones impregnadas de anhelos, dudas, esperanzas o desesperanzas que implican temas significativos, en base a los cuales se constituirá el contenido programático de la educación (pp. 113-114).

La práctica docente, entonces, se define por su carácter transformador, alejado de una relación jerárquica y centrado en una interacción horizontal entre docente y estudiante. Se concibe como un ejercicio crítico y reflexivo de la realidad, en el que el docente, junto con el estudiante, analiza las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas que los rodean. Freire rechaza la imposición de contenidos predeterminados en los planteles educativos, y argumenta que estos responden a intereses gubernamentales. En su lugar, aboga por una educación emancipadora y liberadora que, mediante la reflexión colectiva, transforme la sociedad desde su contexto real. Así, la educación problematizadora y las dimensiones de la práctica docente analizadas permiten comprender la enseñanza como un proceso crítico y dialógico.

En razón de lo anterior se puede plantear las siguientes relaciones:

Figura 1. Gráfico de proceso de ensañanza.

Fuente: Elaboraciòn propia.

Prácticas Docentes de Planeación

Comencemos con una pregunta de carácter pragmático: ¿Es fundamental definir de antemano los propósitos, estrategias, actividades y contenidos que el docente implementará en su práctica? Sin duda, la planificación de la enseñanza es esencial para garantizar el desarrollo adecuado de las actividades y orientar sus resultados. Como señala Davini (2015), “por más creativo y experimentado que sea el docente, es necesario que construya su propuesta, elaborando la estrategia adecuada para los alumnos y el contexto particular” (p. 84). En este sentido, la planificación permite al docente estructurar de manera organizada el ambiente de enseñanza y aprendizaje que desea generar, así como los objetivos educativos que pretende alcanzar. Además, implica un ejercicio reflexivo sobre el contexto y las necesidades reales de los estudiantes al momento de diseñar y definir los propósitos educativos, así como las actividades pedagógicas.

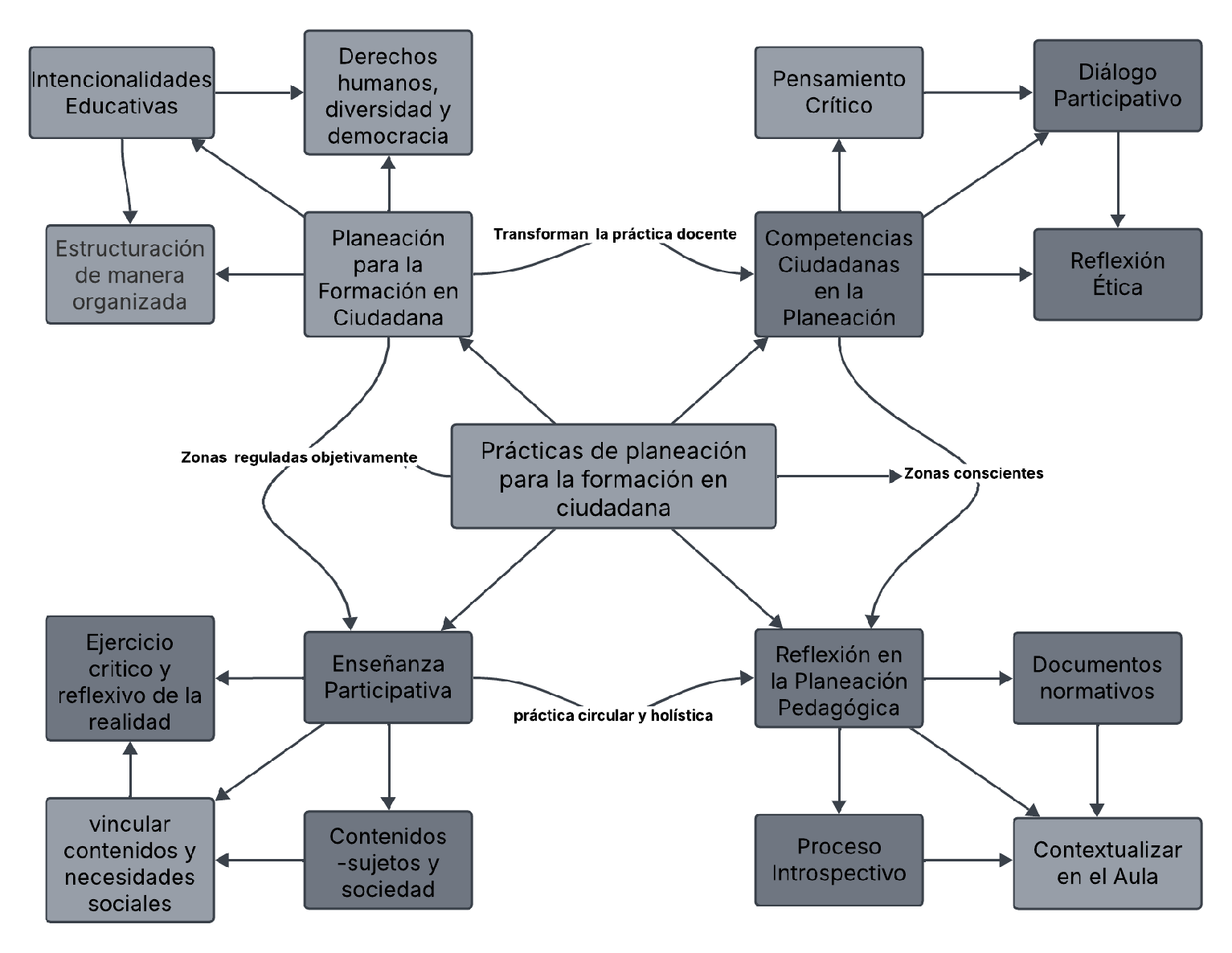

Para Davini (2015) existen cinco características o componentes mínimos en el proceso de las prácticas docentes de planeación:

Tabla 1.

Componentes de las prácticas docentes de planeación

En consecuencia, los componentes de la planeación docente están interconectados, por lo que la modificación de uno de ellos impacta en los demás. Dichos componentes funcionan en relación con la práctica en el aula y pueden reorganizarse según los intereses del docente a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto evidencia que la planeación docente no es un procedimiento mecánico ni lineal, sino un ejercicio continuo de reflexión sobre la pertinencia de los propósitos y metodologías establecidas, lo que a su vez permite mejorar la práctica educativa.

Conviene recordar el análisis realizado sobre las zonas objetivamente determinadas y las zonas conscientes en relación con las decisiones docentes. Este análisis destaca la tensión entre los lineamientos normativos que guían la planeación educativa y las necesidades contextuales de aprendizaje de los estudiantes. Además, resalta la capacidad del docente para evaluar su propia práctica de manera introspectiva. De este modo, se pueden comparar los componentes de la planeación docente con las distintas fases por las que transita el docente en su práctica, lo que permite identificar la complejidad de ambas.

Según Feldman (2010), la planificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje es esencial por varias razones. En primer lugar, la enseñanza es una actividad intencional que siempre persigue finalidades específicas, por lo que es necesario asegurar su cumplimiento o, en su caso, reformularlas. En segundo lugar, la enseñanza se desarrolla en un contexto de restricciones, siendo la más evidente la limitación de tiempo, lo que hace imprescindible encontrar un equilibrio entre intenciones y restricciones. Finalmente, la enseñanza ocurre en entornos complejos debido a la multiplicidad de factores que intervienen y la velocidad con la que estos cambian.

Así, queda claro que la planeación docente no solo permite estructurar de manera eficaz los contenidos y actividades en función de los objetivos educativos, sino que también es clave para gestionar el tiempo en contextos educativos dinámicos y diversos. Dado que los ritmos de aprendizaje de los estudiantes varían, es necesario delimitar y secuenciar las actividades de manera estratégica, sin perder de vista las responsabilidades administrativas que el docente asume dentro de la institución.

En este sentido, la planeación implica un análisis detallado de la realidad educativa, considerando los factores que la condicionan. Desde una perspectiva normativa, debe ajustarse a un marco jurídico y a políticas educativas y económicas. Además, la planeación educativa posee elementos fundamentales: a) se orienta al futuro, b) se enfoca en la acción, la adquisición de conocimientos y la interacción, c) implica un diseño y preparación previos, d) estructura un conjunto coherente de decisiones y, e) garantiza la alineación entre sus distintos elementos. Como señala Fuentes (1986), “(…) cualquier tipo de planificación debe partir del análisis de las necesidades de una sociedad específica, los objetivos propuestos para atenderlas y los recursos disponibles. A partir de estos elementos, se formulan hipótesis que guían el proceso de planificación” (p. 96).

Por otra parte, la planeación educativa opera en distintos niveles: planes, programas, proyectos y actividades, e involucra diversas técnicas y elementos como fines, objetivos, evaluación, estrategias, desempeños, competencias, recursos y contenidos. Nova (2016) destaca que las instituciones educativas son organizaciones que requieren gestión y organización de sus recursos, incluye el capital financiero, físico, humano y cognitivo. La planeación permite optimizar estos recursos y alinearlos con la misión y visión institucional. Desde el ámbito académico, la planeación abarca la organización de los programas de estudio, el diseño curricular, las estrategias didácticas, los escenarios de aprendizaje y los métodos de evaluación. A nivel institucional, involucra el calendario escolar, las actividades culturales, la demanda educativa y el seguimiento académico. Nova (2016), enfatiza que la planeación institucional favorece el desarrollo organizacional al optimizar los recursos, reducir la incertidumbre y los riesgos, anticipar escenarios diversos, facilitar la toma de decisiones, mejorar la eficiencia y minimizar la improvisación. Además, contribuye a establecer un clima organizacional saludable al dirigir los esfuerzos hacia objetivos comunes.

En definitiva, la planeación no solo orienta y reorienta la organización educativa, sino que también permite evaluar y ajustar las estrategias implementadas. Su importancia va más allá de las exigencias administrativas, dado que es una herramienta clave para adaptar la enseñanza a las particularidades del grupo, las necesidades e intereses de los estudiantes, y los ritmos de aprendizaje. Esto brinda mayor certeza sobre los contenidos, las secuencias didácticas y la integración del currículo institucional con la práctica docente. La planeación educativa es un proceso continuo y sistemático que exige un análisis integral de la realidad, considerando factores geográficos, sociales, culturales, económicos y sanitarios, así como elementos propios del sistema educativo, como los niveles de enseñanza, la interacción escolar y los métodos pedagógicos. Por ello, es un error concebir la planeación como un sistema rígido e inmutable.

Prácticas Docentes de Interacción

Abordar la categoría de prácticas docentes de interacción implica analizar el rol del docente en el aula y la manera en que dinamiza los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como el ambiente escolar necesario para alcanzar los objetivos, propósitos y actividades establecidos en la planeación educativa. En este sentido, Feldman (2010) define las prácticas docentes de interacción como:

Las acciones del profesor relativas a la presentación del material, la puesta en marcha de tareas y la creación de situaciones que propicien distintos tipos de aprendizaje en sus alumnos. Puede decirse que esta tarea se compone de tres aspectos principales: gestionar la clase, prestar ayuda pedagógica y generar situaciones de aprendizaje (p. 32).

Feldman ofrece una visión pragmática de la interacción docente a partir de sus componentes, los cuales permiten examinar el papel del docente como facilitador de ambientes de aprendizaje en función de propósitos educativos. Este enfoque se aleja del modelo tradicional de enseñanza bancaria y rechaza una concepción autoritaria y vertical del docente, al posicionarlo, en cambio, como un mediador activo en la construcción del aprendizaje. De acuerdo con Davini (2015), gestionar la clase implica organizar las tareas de aprendizaje mediante un método estructurado, establecer objetivos claros y fomentar la participación activa de los alumnos. Además, es fundamental promover la interacción con el material de trabajo, ajustar el tiempo y el ritmo según las estrategias, propósitos y eventos de la clase. También se debe graduar el ritmo de trabajo según las necesidades individuales de los estudiantes. Por último, es clave intervenir eficazmente en situaciones cambiantes, adaptar y modificar las secuencias de actividades según los momentos del grupo.

Por otra parte, generar situaciones de aprendizaje implica emplear diversas estrategias, procedimientos y técnicas de enseñanza para dirigir la clase y facilitar el aprendizaje. Entre ellas se incluyen narraciones, exposiciones breves, resolución de problemas, discusiones grupales y lectura de textos. Además, los modelos de enseñanza organizan el proceso educativo priorizando ciertos propósitos y dimensiones del aprendizaje, con fundamentos propios, secuencias específicas de actividades y formas particulares de intervención docente; además, establece una estructura definida del ambiente de clase y principios que regulan la comunicación.

Dentro de este marco, las intervenciones del docente en la planificación, la gestión del aprendizaje y los modelos de enseñanza son dinámicas y pueden ajustarse en función de la experiencia en el aula con los estudiantes. Así mismo, se reconoce que las prácticas de planeación e interacción están estrechamente vinculadas y no pueden considerarse como procesos aislados, dado que ambas se integran mutuamente. Es fundamental prestar especial atención al ambiente de clase, pues en este se materializan los objetivos y propósitos educativos, la organización metodológica y la generación de situaciones de aprendizaje, según los modelos y técnicas de enseñanza adoptados por el docente.

El docente, en su rol de intermediario entre el alumno y la cultura, emplea diversas estrategias formativas para orientar las intenciones educativas y responder a las situaciones que surgen en el proceso formativo. Según Zabala (2000), la interacción entre docente y alumno permite dar seguimiento al nivel de aprendizaje y la profundidad de las intervenciones, con el propósito de implementar interacciones diferenciadas. Este enfoque se basa en el reconocimiento y la actividad conjunta, y promueve la construcción compartida de significados orientados hacia la autonomía y la cooperación. En este sentido, el estudiante no solo comprende lo que hace y por qué lo hace, sino que también toma conciencia de sus dificultades y avances en el proceso formativo.

Desde esta perspectiva, la interacción se define como una actividad organizada y conjunta entre el docente y el estudiante, estructurada a partir de discursos y significados que giran en torno a los contenidos escolares y la intencionalidad del docente (Goldrine & Rojas, 2007). Esta interacción presenta las siguientes características: a) se construye a través de la participación conjunta del docente y el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, b) implica un doble proceso: la construcción individual del estudiante y su interacción con el docente, c) está vinculada a un contenido y una intencionalidad específica, d) se desarrolla en un contexto y una dimensión temporal determinados y, e) está regulada por estructuras de roles, deberes y derechos sociales, así como por una estructura institucional.

Zabala (2000), entiende las relaciones interactivas desde la planeación educativa, porque su objetivo es facilitar el aprendizaje de los estudiantes: “Planificar la actuación docente de una manera lo suficientemente flexible para permitir la adaptación a las necesidades de los alumnos en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 94). Así mismo, la interacción fomenta la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de las actividades, les ayuda a encontrar sentido y comprensión en lo que hacen, establece retos y desafíos, promueve la autonomía y genera un ambiente de reconocimiento y colaboración. Además, permite construir de manera conjunta canales de comunicación para la negociación, el diálogo, la planeación y la consecución de objetivos.

Por otro lado, Escobar (2015), señala que la interacción entre docente y estudiante está condicionada por factores burocráticos que influyen en los procesos y resultados de aprendizaje:

La relación profesor-alumno presenta algunas configuraciones que la hacen especialmente diferente de cualquier otra interpersonal: primero, porque la relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la base de simpatía mutua, afinidad de caracteres o intereses comunes, sino que se funda en una cierta imposición; después, porque es una relación bipolar —de ida y vuelta— que se establece entre personas de diferente edad y grado de madurez mental (p. 4).

En este contexto, se pueden identificar distintos niveles de interacción en el aula que facilitan el desarrollo de capacidades en la formación académica. Aunque cada autor los categoriza de manera diferente, en todas las definiciones subyace un elemento común: el objetivo fundamental de la interacción es la formación.

Goldrine y Rojas (2007) identifican cuatro niveles de interacción:

El proceso formativo y la interacción requieren cooperación y autonomía para fomentar la motivación y la autogestión del conocimiento. Escobar (2015) enfatiza la importancia de un tacto pedagógico que permita interpretar y reconocer las emociones, deseos y pensamientos de los estudiantes. Este aspecto resulta clave para que el docente pueda percibir las expresiones del estudiante y establecer una interacción afectiva y flexible:

(...) resalta la trascendencia que tiene que los saberes se flexibilicen y se adapten a un entorno específico, así como la reflexión del docente sobre su práctica, a fin de que pueda mejorar los aspectos que obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales tienen como punto de partida la interacción entre alumno y docente (Escobar, 2015, p. 7).

En este sentido, la interacción entre docente y estudiante puede considerarse un tipo particular de interacción social, ya que implica reconocer la conducta y expresión corporal del estudiante, así como comprender sus percepciones y necesidades. Los docentes no solo facilitan la construcción del conocimiento, sino que también contribuyen al desarrollo social y afectivo del estudiante. Dado que el contexto escolar es un entorno social, las interacciones que ocurren en él también son de carácter social, fundamentadas en la reciprocidad, el reconocimiento y la afinidad de intereses.

Formación en Ciudadanía

Es fundamental abordar la formación en ciudadanía no desde definiciones rígidas y absolutas, sino con una perspectiva que trascienda la mera capacitación electoral y la memorización de contenidos cívicos. En este sentido la formación en ciudadanía permite:

Apropiarse del espacio público en donde los ciudadanos se puedan reconocer y reencontrar como miembros de una comunidad con historia y tradiciones comunes. El espacio público constituye un lugar de encuentro, de desarrollo de identidad y pertenencia en todas las escalas – barrio, ciudad, región y país – así como como expresión de diversidad cultural, generacional y social. (Magendzo, 2004, p. 29).

Desde una perspectiva práctica, la formación en ciudadanía desarrolla la capacidad de intervenir activamente en el espacio público al comprender los problemas y las realidades sociales y al adquirir competencias transformadoras que permitan modificar o mejorar el entorno a través del compromiso social y político. Su carácter dinámico posibilita la participación ciudadana en distintos niveles —local, nacional y global— y refuerza su papel dentro del contexto escolar. En este sentido, la escuela se convierte en un puente clave para la intervención en el espacio público al fomentar la participación comunitaria ante problemáticas sociales o conflictos dentro del plantel educativo. Además, la práctica docente en formación ciudadana permite desarrollar habilidades esenciales como la resolución de conflictos y la toma de decisiones basadas en el pensamiento crítico, como competencias fundamentales para el ejercicio de una ciudadanía activa.

Al respecto, Conde (2019) define la formación en ciudadanía como:

Un proceso pedagógico, político y cultural centrado en el ciudadano como ser moral, como sujeto de derechos y como sujeto de la transformación social y política orientada hacia el respeto pleno a los derechos humanos, la reconstrucción del tejido social mediante el fortalecimiento y la democratización de la sociedad civil, el desarrollo de una cultura de la participación social y política, así como la recuperación de la confianza en las instituciones y en los procesos democráticos. (pp 36 - 37).

Esta perspectiva resalta la amplitud y el carácter holístico de la formación ciudadana, alejándola de una visión restringida a los procesos electorales. Más que instruir sobre el voto, busca desarrollar capacidades que impulsen la transformación social, el respeto a los derechos humanos, la vida en comunidad y la toma de decisiones responsables sobre el ejercicio del poder político y su impacto en la sociedad. En consecuencia, Conde (2019) enfatiza la necesidad de formar ciudadanos con competencias que van más allá de la instrucción cívica tradicional:

Estas competencias reflejan la importancia de la formación en ciudadanía en el ámbito escolar, fomentando una participación responsable y crítica en la sociedad, con un fuerte sentido democrático. En este contexto, resulta clave resaltar las competencias democráticas y su papel en la educación, ya que estas permiten el desarrollo de habilidades como el diálogo, la toma de decisiones libres y responsables, la organización, el trabajo en equipo y la capacidad de analizar problemáticas sociales para proyectar soluciones solidarias y llevar a cabo acciones de mejora mediante procedimientos legítimos (Conde, 2019). Así, la formación en ciudadanía no solo fortalece la educación democrática, sino que también prepara a los estudiantes para ejercer una participación activa, reflexiva y transformadora en la sociedad.

Metodología

La metodología seleccionada debe permitir un conocimiento asertivo de la realidad al facilitar al investigador, la observación específica de su objeto de estudio y el análisis de la problemática descrita. El objetivo de esta investigación es caracterizar las diferentes acciones, tanto previas como posteriores, que realiza el docente en el aula con el propósito de formar en ciudadanía. Para ello, se considera que el enfoque cualitativo es el más adecuado, ya que posibilita el análisis de los fenómenos sociales en función de sus características y su vinculación con un contexto determinado.

Desde la investigación cualitativa, los elementos, situaciones y sucesos se evalúan de manera circular para comprender y explicar su complejidad. En este sentido, Baena (2017), señala que la metodología cualitativa parte del supuesto de que “el mundo social está constituido por significados y símbolos compartidos de manera intersubjetiva, razón por la cual su objetivo es la comprensión de esos significados y símbolos tal como son expresados por las personas” (p. 73). El enfoque cualitativo emplea diversas herramientas de recolección de datos que permiten conocer las perspectivas y experiencias de los participantes. En esta investigación, se adoptará el estudio de caso, un método de corte cualitativo y empírico basado en la observación, que permite analizar y comprender un fenómeno dentro de su contexto real. Este método resulta especialmente útil cuando la complejidad del fenómeno social impide establecer distinciones precisas entre situaciones o contextos, requiriendo múltiples fuentes de evidencia. La fortaleza del estudio de caso radica en que el investigador puede registrar y describir tanto las acciones como los significados atribuidos por los sujetos involucrados en el fenómeno social.

Por su parte, Helen Simons (2011), en su obra El estudio de caso: teoría y práctica, realiza un análisis exhaustivo sobre esta metodología, definiéndola como una forma de indagación cualitativa que busca comprender la particularidad y complejidad de un caso específico. Destaca que el estudio de caso no es sinónimo de método cualitativo, sino que su singularidad radica en el fenómeno que estudia. Además, ofrece una perspectiva inspirada en el arte y la literatura para describir los hallazgos en el proceso investigativo:

El estudio de caso es el proceder del pintor, que alcanza la grandeza cuando, a través del retrato de un único caso encerrado en el tiempo y la circunstancia, transmite verdades perdurables sobre la condición humana. Tanto para el científico como para el pintor, el contenido y la intención cobran forma. (Simons, 2011, p. 41)

Desde esta perspectiva, el estudio de caso es una estrategia de investigación que permite realizar un análisis descriptivo, intensivo y holístico de un fenómeno social a partir de diversas fuentes de datos. Simons (2011) lo define como:

El estudio de caso es una investigación exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la complejidad y unicidad de un determinado proyecto, política, institución, programa o sistema en un contexto real. Se basa en la investigación, integra diferentes métodos y se guía por las pruebas. La finalidad primordial es generar una comprensión exhaustiva de un tema determinado (por ejemplo, es una tesis), un programa, una política, una institución o un sistema, para generar conocimientos y/o informar el desarrollo de políticas, la práctica profesional y la acción civil o de la comunidad. (p. 42).

Para el desarrollo de esta investigación, se emplearán diversas técnicas de recolección de datos, tales como la entrevista semiestructurada, la observación directa y la revisión documental. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas con el propósito de comprender los procesos de planificación y las interacciones en el aula. En la investigación cualitativa, la entrevista es un proceso comunicativo y dialógico previamente planificado entre los participantes, cuyo significado no puede comprenderse de manera aislada, sino en relación con su contexto. Su finalidad es acceder a las ideas, motivaciones y significados que los sujetos atribuyen a sus experiencias.

Díaz et al. (2013) definen la entrevista como: “(…) una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial” (p. 163). Así mismo, (…) tiene como propósito obtener información en relación con un tema determinado; se busca que la información recabada sea lo más precisa posible; se pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión; el entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una comprensión profunda del discurso del entrevistado. (Díaz et al., 2013, p. 163).

Por otro lado, se empleó la observación directa para analizar las dinámicas de interacción en el aula entre estudiantes y docentes en el proceso de formación en ciudadanía. La observación es una actividad esencial en la investigación, ya que permite identificar, organizar y comprender la realidad social y natural. Campos y Lule (2012) destacan que la observación es una técnica que, mediante la aplicación de ciertos recursos, permite organizar y dotar de coherencia los datos recolectados:

(…) la observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer; es decir, es captar de la manera más objetiva posible, lo que ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo desde una perspectiva científica (…). (p. 49).

El objeto de observación puede estar constituido por sujetos, hechos o fenómenos, identificando elementos que le otorgan sentido e identidad, como acciones, características, situaciones o manifestaciones. En este sentido, Campos y Lule (2012) definen la observación como: “(…) una técnica por medio de la cual se crea una vinculación concreta y constante entre el investigador y el hecho o fenómeno, y que tiene a ceñirse a la lógica de las formas, procedimientos, relaciones e interrelaciones (…)” (p. 52).

Finalmente, se utilizó la revisión documental para contrastar las prácticas docentes de planeación con la información obtenida a través de otros instrumentos y con los lineamientos institucionales, los proyectos institucionales y la malla curricular. Hurtado (2000), define revisión documental como:

(…) el proceso mediante el cual un investigador recopila, revisa, analiza, selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema en particular (su pregunta de investigación), con el propósito de llegar al conocimiento y comprensión más profundos del mismo. (p. 90)

Por su parte, Clauso (1993), asegura que la revisión documental es un

(…) conjunto de operaciones (unas de orden intelectual y otras mecánicas y repetitivas) que afectan al contenido y a la forma de los documentos originales, reelaborándolos y transformándolos en otros de carácter instrumental o secundarios, que faciliten al usuario la identificación precisa, la recuperación y la difusión de aquellos. No obstante, esta transformación es el resultado no sólo de una fase de análisis, previa e imprescindible, sino también de un proceso de síntesis, que conduce a la conformación definitiva del documento secundario (p. 13).

La revisión documental se hace útil porque permite informar puntualmente del tema en cuestión y proporciona orientaciones que permiten construir nuevas hipótesis u orientar hacia otras fuentes. Para Hurtado (2000), la revisión documental requiere el desarrollo de tres fases: fase comparativa, analítica y explicativa. La primera fase permite ir contrastando la información obtenida e identificar semejanzas o diferencias entre las diversas afirmaciones o documentos. La fase analítica permite realizar juicios sobre los conceptos o informaciones recolectadas; a saber, “(…) valorar la amplitud el alcance y la capacidad explicativa de las diversas teorías y conceptos en torno a su pregunta de investigación” (Hurtado, 2000, p. 91). Por último, la fase explicativa permite construir nuevos esquemas teóricos o conceptuales por medio de la integración de definiciones y teorías.

Ahora bien, la información fue recolectada por medio de entrevistas semi estructuradas, observación directa, documentos institucionales y diarios de campo. Se realizaron dos entrevistas con el objetivo de explorar las prácticas de planeación educativa orientadas a la formación en ciudadanía. Las preguntas fueron orientadas en torno a cuatro fases: La primera corresponde a un diagnóstico para indagar los criterios de elaboración de los planes de estudio y los problemas relacionados a la ciudadanía en la institución. La segunda fase refiere a los contenidos, competencias y proyectos institucionales que fomentan la formación ciudadana, así como la relación entre los planes de estudio, el contexto de los estudiantes y lo normativo. La tercera fase explora las estrategias metodológicas y su capacidad transformadora en el contexto de los estudiantes; además, indaga cómo la historia de vida del docente influye en la selección de contenidos y metodologías. Por su parte, la cuarta y última fase, se pregunta por la planificación curricular en el aula y los procesos de reflexión que realiza el docente para mejorar los contenidos y las metodologías en función del desarrollo de la ciudadanía.

Las grabaciones de audio fueron transcritas en un documento que fue analizado, sistematizado y organizado de manera manual con ayuda de una matriz de codificación línea a línea; es decir, fue sometido a un proceso de reducción para seleccionar, ordenar y clasificar los datos cualitativos que son más relevantes de acuerdo con los propósitos de la investigación. La mejor manera de reducción de datos consiste en establecer categorías de análisis y códigos mediante una matriz de selección de unidades textuales y codificación abierta. La codificación tiene como objetivo asignar a las diferentes unidades de texto o fragmentos de la entrevista una etiqueta que sintetiza el contenido conceptual. Los códigos empleados funcionan como términos que se relacionan directamente con los significados de las categorías. “La codificación es un proceso práctico, de manipulación de las categorías, de manipulación de las categorías en un sistema de representación de códigos. Las expresiones verbales condensan el contenido de una parte del discurso (…)” (Navarrete, 2011, p. 52).

Por su parte, la categorización de la información sistematizada implica un análisis más profundo de las unidades temáticas seleccionadas y la clasificación realizada de los datos cualitativos en relación al objetivo de investigación. Esta fase tiene una característica más argumentativa y analítica, pues emergen relaciones conceptuales, características y aspectos relevantes del fenómeno que se investiga. Lo representativo de la categorización es que se refiere a una unidad de registro que expresa una idea, en un proceso constante de integración y reintegración del todo y las partes a medida que se revisa el discurso y va emergiendo el significado de cada componente del texto. (Navarrete, 2011, p. 52)

Por su parte, la información recolectada por medio de observación directa contó con el consentimiento informado del docente participante, las clases observadas se ubicaron en los grados décimo durante el desarrollo de la asignatura de Ciencias Sociales. Se utilizo un diario de campo cuyo propósito es describir detalladamente las prácticas de interacción educativa con énfasis en la formación en ciudadanía. A lo largo del instrumento, se registraron aspectos clave como las actitudes del docente y los estudiantes frente a la participación democrática, la comunicación, el interés por los temas abordados y el uso de estrategias didácticas. El instrumento está estructurado en categorías de análisis que incluyen: características del docente y del estudiante, interacción pedagógica, y uso de recursos didácticos. Cada categoría es evaluada con indicadores específicos que permiten valorar si se evidencian elementos democráticos y ciudadanos durante el desarrollo de la clase. A continuación, se exponen los resultados más relevantes del proceso de recolección de datos.

Resultados y discusión

Prácticas Docentes de Planeación para la Formación en Ciudadanía

La planeación en el contexto escolar permite estructurar de manera organizada el ambiente de enseñanza y aprendizaje que desea generar el docente, así como las intencionalidades educativas que pretende desarrollar en un contexto de aula; específicamente, permite estructurar la planeación para la formación en ciudadanía, lo cual implica establecer sobre que competencias y contenidos abordar en el proceso de enseñanza – aprendizaje y trazar una ruta que le permita proyectar la intencionalidad educativa.

De este modo, el docente ES1M10 en su planeación aborda “temáticas como la participación democrática, los derechos humanos, la convivencia pacífica y el respeto por la diversidad” (comunicación personal, 7 -11). De manera que, las intencionalidades y propósitos educativos, en lo relacionado a la planeación para la formación en ciudadanía se realiza desde una perspectiva que trasciende la mera capacitación electoral y la memorización de normas cívicas, dando relevancia a valores y prácticas que se requieren en las sociedades democráticas actuales, como lo es el respeto por la vida y dignidad humana y la aceptación de seres humanos con diversidad de pensamientos y costumbres.

De manera paralela, el plan de área y plan de aula de Ciencias Sociales en el grado décimo cuenta con una marcada intencionalidad educativa en la participación activa del estudiante y el desarrollo de principios democráticos a través del gobierno escolar. Un proyecto institucional que se orienta a la construcción de paz y democracia, y al cumplimiento de lo establecido en el manual de convivencia institucional al promover competencias para la formación en ciudadanía. En el plan de estudios, el objetivo de mayor importancia está orientado a desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de la Constitución Política, el manual de convivencia y la participación activa en el gobierno escolar, para luego transitar a la comprensión de hechos históricos desde lo local a lo global.

En el plan de aula, el enfoque pedagógico y las metodologías propuestas se fundamentan en el Constructivismo y la Enseñanza para la Comprensión (EPC). Estos enfoques conciben al estudiante como un sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y valoran especialmente aquellos conocimientos que se construyen a partir de la experiencia. Un ejemplo de ello es la participación en el gobierno escolar y los debates en torno a las propuestas de los candidatos a la representación estudiantil. Estas actividades se desarrollan en coherencia con lo establecido en el manual de convivencia, el cual promueve la armonía escolar y el respeto por la diversidad de pensamientos y opiniones.

Tanto el análisis documental como la percepción del docente en relación con los contenidos, competencias e intencionalidades educativas coinciden, en un primer momento, en la necesidad de situar al estudiante como un sujeto activo de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico en escenarios reales de democracia y respeto por la diversidad de pensamientos. Esta perspectiva permite comprender que la formación en ciudadanía, presente en las prácticas de planeación, trasciende la memorización y repetición de contenidos cívicos. Por el contrario, se concibe como un ejercicio vivencial, en el que el estudiante participa activamente en contextos reales y democráticos. Al asumir la formación en ciudadanía desde esta dimensión participativa dentro del ámbito escolar, el estudiante desarrolla, de manera simultánea, competencias cognitivas y comunicativas fundamentales tanto para el contexto educativo como para la vida en sociedad.

De este modo, la planeación para la formación en ciudadanía no es lineal o absoluta, sino que es flexible y se ajusta según las situaciones particulares del aula, lo que permite identificar las competencias pertinentes a fortalecer según la realidad de los estudiantes. El docente ES1M10, considera que es necesario contextualizar tanto la metodología como los contenidos según la realidad social del estudiante, por lo que al asumir la planeación desde esta perspectiva implica que sea una práctica circular u holística, dado que es importante que el estudiante alcance las competencias necesarias para que tanto la intencionalidad educativa en la planeación, como la metodología seleccionada sea profundamente contextualizada a la realidad.

En el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el enfoque pedagógico de la institución se orienta al desarrollo de las potencialidades humanas necesarias para formar en ciudadanía, en consonancia con las demandas y desafíos de las sociedades democráticas contemporáneas. Estas potencialidades se articulan a través de la reflexión crítica y la participación en la resolución de problemáticas sociales, mediante estrategias como el trabajo colaborativo (Aprendizaje Cooperativo), la vinculación entre la escuela y la vida (aprendizaje significativo) y la investigación. Este enfoque implica un distanciamiento de los modelos tradicionales y una apuesta por una práctica docente comprometida con la formación de ciudadanos introspectivos, críticos y socialmente responsables.

En contraste, la práctica docente en relación con la planeación pedagógica y la formación en ciudadanía se da desde una perspectiva profundamente contextual, ya que no es ajena a las realidades que se viven en el aula, y más cuando se seleccionan los contenidos e intencionalidades educativas en función de formar ciudadanos críticos. Así mismo, el desarrollo académico se articula con la necesidad de que el estudiante reflexiones sobre su rol en la sociedad y considere la escuela como un espacio para aportar a la resolución de conflictos y a la transformación social, como competencias fundamentales para las sociedades democráticas actuales.

La planeación hace énfasis en el desarrollo de las competencias democráticas, mediante actividades que permitan la participación de los estudiantes y demás actores del entorno educativo en espacios de debate. Para el docente ES1M10 en la institución educativa se aborda de manera trasversal el proyecto institucional llamado Paz y Democracia que permite vincular estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes en actividades pedagógicas “como debates estudiantiles, simulacros de votación, análisis de casos y proyectos de intervención comunitaria” (comunicación personal, 51-54).

De modo que, el proyecto institucional Paz y Democracia liderado por el área de ciencias sociales, pero con la participación de toda la comunidad educativa busca, no solo conceptualizar, sino vivenciar la democracia; entendida como la capacidad autónoma y responsable de tomar decisiones. Este proyecto se despliega en cuatro ejes fundamentales: sensibilización y elección del gobierno escolar, formación de mediadores escolares, fortalecimiento de los valores institucionales y la divulgación con apropiación del manual de convivencia. En definitiva, se confirma la coherencia de un enfoque hacia la formación en ciudadanía democrática, aunque con una clara tendencia que va más allá de instruir sobre el acto del voto. Se busca, principalmente, desarrollar capacidades que promuevan la transformación social, el respeto a los derechos humanos, la vida en comunidad y la toma de decisiones responsables en torno al ejercicio del poder político y su impacto en la sociedad.

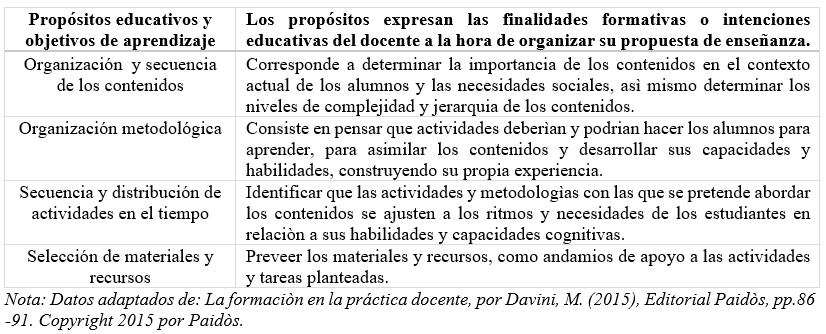

Figura 2. Prácticas de planeación para la formación en ciudadanía.

Nota: El mapa de redes evidencia las categorías emergentes producto de la realización de la entrevista semi estructurada en relación con caracterizar las prácticas de la planeación para la formación en ciudadanía y las características que componen cada categoría como resultado del análisis e interpretación de la información recolectada. Fuente: Elaboración propia.

En síntesis, se identifican dos características centrales en las prácticas de planeación orientadas a la formación en ciudadanía. La primera se relaciona con la intencionalidad educativa, expresada en temas fundamentales como la participación democrática, el respeto por la diversidad y los derechos humanos. Estas intenciones se articulan con proyectos institucionales como el de Paz y Democracia, lo que refuerza su coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

La segunda característica está vinculada con el enfoque pedagógico adoptado en la planeación, donde predominan marcos como el Constructivismo y la Enseñanza para la Comprensión (EPC). Estos enfoques reconocen al estudiante como un sujeto activo del proceso educativo y promueven metodologías participativas, contextualizadas a la realidad social del aula. De acuerdo con Davini (2015), estas dos dimensiones transitan entre zonas reguladas objetivamente —como la alineación con el PEI y los proyectos institucionales— y zonas conscientes, que emergen especialmente en el diseño de actividades contextualizadas orientadas a fomentar la participación democrática y el pensamiento crítico.

Asimismo, se destacan prácticas de planeación que evidencian una clara orientación hacia la formación de ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con la transformación social. Lejos de limitarse a la transmisión de contenidos cívicos normativos, la planeación propone situaciones educativas que invitan a los estudiantes a reflexionar sobre su realidad, a expresar sus opiniones y a participar activamente en la construcción de la democracia, a través de experiencias concretas como el gobierno escolar.

En consonancia con lo planteado por Freire (2005), estas prácticas de planeación se sitúan en diálogo permanente con una educación problematizadora, donde la planeación trasciende el ejercicio técnico para convertirse en una herramienta orientada a la formación de sujetos conscientes, críticos y transformadores de su contexto. Esta perspectiva reconoce a la escuela como un espacio público y político, comprometido con la transformación social.

Practicas Docentes de Interacción para la Formación en Ciudadanía

El segundo momento está orientado a caracterizar las prácticas docentes de interacción para la formación en ciudadanía, para ello se utilizó la técnica de observación directa con el fin de analizar las dinámicas de interacción en el aula entre docentes y estudiantes. La observación es una herramienta fundamental en la investigación cualitativa, pues permite identificar, organizar y comprender la realidad social en su contexto natural. La observación se llevó a cabo con un docente encargado del área de Ciencias Sociales en el grado décimo, jornada de la mañana, a quien se asignó el código ODMCS10 (Observación Directa, Masculino, Ciencias Sociales, grado 10º) para preservar su anonimato. Las sesiones observadas tenían una duración de 50 minutos, y se realizaron durante cuatro semanas consecutivas, cada lunes en horario matutino.

Al inicio de cada clase, el docente solicita a los estudiantes ubicar sus celulares en una silla ubicada junto al tablero, como norma básica para el adecuado desarrollo de la sesión. Los estudiantes acataban esta indicación de manera habitual. Como estrategia pedagógica, el docente ODMCS10 propone ejercicios de resolución de problemas a partir de situaciones sociales y económicas reales, orientados a promover el pensamiento crítico y argumentativo. Estos ejercicios servían de base para abordar temas como los mecanismos de participación, la Constitución Política de Colombia, el gobierno escolar, el Estado social de derecho, el bipartidismo y los conflictos bélicos del siglo XX a escala global.

Las actividades destinadas a activar el pensamiento crítico eran una combinación de trabajo individual —centrado en el análisis de problemáticas sociales y económicas— y estrategias grupales, como la lectura de textos breves y la elaboración de carteles. Estas actividades eran evaluadas tanto a nivel individual como grupal, mediante un enfoque formativo. Durante la interacción docente-estudiante se evidenció que el docente define con claridad los objetivos teóricos y prácticos de la clase, y estructura los momentos de cada actividad y asume un rol de mediador entre los recursos pedagógicos y los estudiantes. Además, guía activamente el desarrollo de las actividades y despejas las dudas de forma constante. No obstante, cuando algunos estudiantes se desvían de los propósitos de la clase —por ejemplo, realizando tareas de otras asignaturas—, el docente adopta un enfoque más tradicional y recurre a la evaluación sumativa como medida de control y retroalimentación.

En consecuencia, las prácticas de interacción del docente evidencian una planeación pedagógica intencionada, orientada al desarrollo de competencias ciudadanas, en particular el pensamiento crítico y la participación. Este enfoque revela una concepción activa de la ciudadanía, que trasciende el modelo tradicional o bancario de enseñanza-aprendizaje. No obstante, se observa una tensión entre la motivación y el control, ya que durante el proceso de observación el docente asume un rol más autoritario en la interacción. Esto ocurre porque algunos estudiantes se desvían del propósito y los objetivos de cada actividad, dedicándose a tareas ajenas, como adelantar trabajos de otras asignaturas. Ante esta situación, el docente recurre a la evaluación sumativa —es decir, a la asignación de calificaciones numéricas— como estrategia para advertir al estudiante que, de no comprometerse con el desarrollo de las actividades, obtendrá una nota negativa.

Además, en lo relacionado con la formación en ciudadanía, se observa que el docente, en sus prácticas de interacción, otorga un énfasis significativo a la participación estudiantil y al fortalecimiento del pensamiento crítico. En el aula, se promueve que los estudiantes expresen sus ideas, puntos de vista y dudas respecto al desarrollo de las actividades. El docente realiza un esfuerzo por fomentar tanto las competencias cognitivas como comunicativas; sin embargo, también se advierte cierta pasividad en algunos estudiantes, especialmente cuando se formulan preguntas al azar para ser analizadas o contextualizadas en la realidad social actual.

Dicha pasividad se presenta, principalmente, en estudiantes repitentes, en aquellos que realizan actividades ajenas al propósito de la clase, y en quienes manifiestan una resistencia sistemática a procesos de lectura y producción textual. Esta doble realidad pone en evidencia la complejidad de la práctica docente: por un lado, el ideal pedagógico del constructivismo y de la Enseñanza para la Comprensión (EpC), presente en el plan de área, el plan de aula y el Proyecto Educativo Institucional (PEI); por otro, las limitaciones reales del contexto escolar. El aula se configura como un espacio de interacción atravesado por múltiples variables sociales, culturales y económicas, en el cual lo planeado puede o no materializarse en la práctica.

Una situación concreta ejemplifica esta complejidad: una estudiante manifestó al docente que no deseaba participar ni responder a las preguntas debido al cansancio, producto de haber trabajado la tarde y noche del día anterior. Además de ser repitente en el grado décimo, esta estudiante mostró una actitud pasiva ante la clase. La respuesta del docente fue asumida desde la empatía y la motivación: le sugirió intentar vincularse a la actividad sin emitir reproches o sanciones ante su negativa.

Este episodio evidencia que la práctica docente no puede desvincularse de las condiciones de vida del estudiantado. El habitus del estudiante -marcado por experiencias de exclusión, trabajo infantil o desmotivación- influye profundamente en su participación en el aula. A su vez, el habitus del docente, posiblemente atravesado por experiencias similares, media su forma de interactuar con sus estudiantes (Bourdieu, 1979).1 Esto confirma que la formación en ciudadanía está anclada en realidades concretas y no puede comprenderse desde una lógica puramente curricular.

Por tanto, se identifica que las prácticas docentes de interacción constituyen zonas indeterminadas, entendidas como “interacciones entre los miembros del grupo –costumbres, rituales y rutinas– construidas de manera experiencial y transmitidas por las tradiciones prácticas” (Davini, 2015, p. 27). En el aula, estas interacciones emergen de la diversidad de experiencias de los actores del proceso educativo y, dada su naturaleza impredecible, pueden surgir en cualquier momento dentro o fuera de la clase. La situación particular de la estudiante que trabaja y estudia al mismo tiempo visibiliza otra dimensión de la complejidad docente: la capacidad del maestro para responder de manera flexible y sensible a las diversas situaciones que se presentan en el aula, de acuerdo con su formación, experiencia y modo de interacción. En este sentido, las competencias cognitivas y comunicativas vinculadas a la formación ciudadana no pueden desarrollarse ni comprenderse de forma aislada del modo en que el docente interpreta el mundo y se relaciona con su contexto y con sus estudiantes.

Durante la observación de las clases, luego de las actividades orientadas a la activación del pensamiento crítico, se abordaron temas relacionados con los mecanismos de participación ciudadana y la conformación del gobierno escolar. Esto en articulación con el proyecto “Paz y Democracia”, presente en el plan de área, el plan de aula y el PEI; y liderado por el docente ODMCS10 con apoyo de otros docentes de Ciencias Sociales. En el grado décimo, el docente entregó a cada estudiante una infografía explicativa sobre los mecanismos de participación y conformó grupos de trabajo encargados de vincular dichos mecanismos con la identificación de problemáticas sociales cotidianas, como estrategia para fomentar el pensamiento crítico y la creatividad.

Se observa nuevamente una intencionalidad educativa clara en la planeación y en la interacción docente, orientada a fortalecer el pensamiento crítico y la participación como ejes de la formación ciudadana. No obstante, durante el desarrollo de la actividad, el docente se vio en la necesidad de reiterar varias veces el propósito de esta: en lugar de plantear soluciones a problemas, los estudiantes debían identificar un problema relacionado con un mecanismo de participación previamente establecido, como forma de cuestionar y analizar la funcionalidad de dichos mecanismos.

Esta situación refleja la necesidad del docente de contextualizar los contenidos institucionales con las necesidades reales de aprendizaje del estudiantado, quienes presentan dificultades para analizar críticamente los desafíos que implican ciertas tareas, así como una limitada capacidad de pensamiento crítico, fundamental para la formación ciudadana. Desde esta perspectiva, la práctica docente también se configura como una zona regulada objetivamente, entendida como “dimensiones de las prácticas docentes reguladas en las instituciones, a través de políticas, normas, documentos formales, división del trabajo y funciones, que imponen restricciones a las decisiones individuales” (Davini, 2015, p. 27). Esto implica que las prácticas de interacción están mediadas tanto por las directrices institucionales como por las decisiones que el docente considera pertinentes para fortalecer las competencias ciudadanas en sus estudiantes.

Durante las observaciones, se evidenció cómo el docente ODMCS10, articuló las actividades sobre mecanismos de participación con el proceso de conformación del gobierno escolar, haciendo énfasis en el derecho al voto como herramienta democrática. Explicó la estructura del gobierno escolar, destacando el papel de los distintos órganos de participación, tales como el consejo académico, la rectoría, el consejo de estudiantes, la personería, entre otros. Asimismo, destacó la importancia de la elección del representante estudiantil como una experiencia formativa en escenarios democráticos reales.

Sin embargo, pese al valor pedagógico de esta actividad, el énfasis se centró en los aspectos técnicos del proceso electoral (uso del tarjetón, procedimiento para votar), sin abrir espacios para la problematización o el análisis crítico de las propuestas de los candidatos. Aunque los estudiantes podían formular preguntas, pocos lo hicieron, y no se propició un debate o una reflexión profunda sobre el contenido de las propuestas, limitando el desarrollo del pensamiento crítico en un ejercicio que, en teoría, debería fortalecerlo.

En este sentido, se evidencia una planeación estructurada que busca integrar los contenidos curriculares con las vivencias escolares. No obstante, dicha integración se da más en la forma (actividades y recursos) que en el fondo (análisis crítico, debates, toma de decisiones). A pesar de los esfuerzos del docente por promover el pensamiento crítico, las prácticas de interacción pierden su potencial transformador cuando el ejercicio democrático se reduce a una dimensión operativa, institucionalizada. Las prácticas docentes de interacción observadas revelan una alta intencionalidad educativa orientada a la formación en ciudadanía, especialmente mediante el fomento del pensamiento crítico y la participación. Sin embargo, estas prácticas están mediadas por las condiciones sociales, económicas y culturales de docentes y estudiantes. La ciudadanía, entendida como competencia, se construye en la tensión entre lo planificado, lo ejecutado y lo que la realidad permite, configurando el aula como una zona compleja, dinámica e impredecible de formación.

Por otra parte, la interacción en el aula presenta características con una alta intencionalidad educativa, orientada por el docente al desarrollo de competencias ciudadanas, con énfasis en el pensamiento crítico y la participación democrática. De acuerdo con lo planteado por Freire (2005), en su propuesta de educación problematizadora, esta intencionalidad busca superar el modelo de enseñanza bancaria, al promover una lectura crítica de la realidad a partir de situaciones sociales y económicas concretas.

No obstante, también se identificó una tensión entre estrategias pedagógicas activas y tradicionales, lo que constituye otra característica relevante de las prácticas de interacción en la formación para la ciudadanía. Aunque se promueve la participación en escenarios democráticos reales mediante proyectos como Paz y Democracia y el gobierno escolar, estas iniciativas suelen reducirse a una dimensión técnica y operativa, descuidando la problematización y el análisis crítico, especialmente cuando la clase se dedica exclusivamente a la elección del representante estudiantil.

Como señala Davini (2015), la práctica docente adquiere un carácter complejo al desenvolverse en zonas reguladas objetivamente, ya que tanto el PEI, como los planes de aula y de área, expresan una estructuración formal basada en normas y documentos institucionales preestablecidos. Estas estructuras pierden su potencial crítico cuando se privilegia lo operativo —como el uso del tarjetón o los reglamentos— por sobre lo reflexivo, como el debate o el análisis de propuestas de los candidatos. Además, se evidenció que la interacción en el aula está fuertemente influenciada por las experiencias de vida tanto del docente como del estudiante, constituyéndose en una tercera característica clave observada en el proceso. Esta dimensión revela que la interacción no puede separarse del contexto social, económico y cultural, especialmente cuando el docente se enfrenta a situaciones como la desmotivación de una estudiante causada por el cansancio derivado del trabajo infantil.

Por último, para Davini (2015), la práctica docente también se configura como una zona indeterminada, en la que las interacciones emergen de forma imprevisible, atravesadas por experiencias personales, sociales y económicas de los actores escolares. En este sentido, la práctica docente orientada a la formación ciudadana no puede entenderse como un proceso lineal ni exclusivamente curricular, sino como una construcción profundamente contextual, que revela la complejidad de lo cotidiano. Es en esa cotidianidad donde las prácticas docentes transitan entre lo planificado y lo vivido, entre lo preestablecido por los documentos institucionales y las situaciones particulares, entre lo individual y lo colectivo.

Conclusiones

Esta investigación caracteriza las prácticas docentes para la formación ciudadana de los estudiantes de la I. E. San Franciscos de Asís, de la ciudad de Florencia. Tal caracterización se realiza desde dos tópicos: prácticas de planeación y prácticas de interacción. El primero aspecto se asume desde la promoción de valores democráticos como el respeto, la dignidad humana y la diversidad; en este sentido, la planeación pedagógica integra contenidos relacionados con los derechos humanos, la participación democrática y la convivencia pacífica, superando así una visión meramente técnica de la ciudadanía. Existe, por tanto, una coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de área y el plan de aula, en tanto todos ellos apuntan hacia una formación ciudadana crítica y contextualizada.

Esta coherencia se manifiesta desde dos perspectivas: por un lado, el proyecto institucional Paz y Democracia actúa como eje articulador entre lo planeado y lo vivido, mediante la integración de actividades que promueven el debate y la participación en escenarios democráticos reales; por otro lado, la intencionalidad educativa en la planeación sitúa al estudiante como protagonista de su aprendizaje, lo que favorece su participación, el desarrollo del pensamiento crítico y la toma de decisiones en contextos significativos y reales.

La planeación pedagógica se configura como una zona consciente del quehacer docente, entendida no como una práctica lineal, sino como un proceso flexible en el que el docente ajusta metodologías y contenidos en función de la realidad social del aula. De este modo, el proceso de enseñanza cobra sentido en la vida del estudiante y responde a los desafíos actuales de la ciudadanía, que exige competencias tanto cognitivas como comunicativas.

La relación entre la planeación y la formación en ciudadanía se encuentra en la intencionalidad de formar ciudadanos capaces de transformar su entorno, con habilidades para resolver conflictos y participar de forma crítica y responsable en escenarios democráticos. En contraste con las prácticas docentes de interacción, se evidencian acciones que promueven la participación y el pensamiento crítico a través de actividades como el análisis de problemáticas reales, la lectura de textos breves, el trabajo colaborativo y la elaboración de carteles para incentivar la reflexión y el debate.

No obstante, se identifican tensiones entre la motivación y el control. Aunque se busca una participación activa del estudiantado, en ciertos momentos el docente adopta posturas autoritarias frente al incumplimiento de tareas, recurriendo a estrategias de evaluación sumativa como mecanismo de control. Asimismo, se observan contradicciones entre las intenciones educativas planteadas en la planeación y las dinámicas de interacción en el aula. Por ejemplo, en actividades como la elección del representante estudiantil, si bien se estructura una clase para enseñar el proceso participativo, no se profundiza en el análisis crítico de las propuestas de los candidatos, lo cual limita el potencial formativo del ejercicio democrático.

Por otro lado, las prácticas de interacción también se constituyen en zonas indeterminadas, es decir, en espacios impredecibles que surgen en el proceso mismo de la interacción en el aula. Estas situaciones están atravesadas por diversas formas de comprender el mundo y por contextos socioeconómicos que inciden tanto en docentes como en estudiantes; ejemplo de ello son problemáticas como el trabajo infantil o la desmotivación, especialmente en estudiantes repitentes o con experiencias de exclusión. Ante estas realidades, el docente, desde su habitus, intenta responder con empatía y estrategias que motiven la participación.

En suma, las prácticas docentes de planeación e interacción revelan su complejidad al desarrollarse en escenarios reales como el aula y otros contextos escolares. Estos espacios de interacción son dinámicos, en los que convergen las intenciones pedagógicas, las condiciones del entorno y las perspectivas tanto del docente como del estudiante para interpretar el mundo, en especial en lo que respecta a la relación entre escuela y sociedad. Como aporte al campo educativo, esta caracterización permite comprender que el aula, en tanto escenario real, también se constituye como un espacio complejo, donde confluyen diversas realidades sociales, económicas y culturales. Esto evidencia que la formación en ciudadanía no puede abordarse como una práctica aislada de dichas realidades. Finalmente, este trabajo abre la posibilidad de futuras líneas de investigación orientadas a analizar cómo se configuran las prácticas de planeación e interacción para la formación en ciudadanía en contextos educativos urbanos y rurales.

Referencias Bibliográficas

Baena, G. (2017). Metodología de la investigación (3.ª ed.). México: Grupo Editorial Patria.

Bourdieu, P. (1979). La distinción: Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus Recuperado de https://pics.unison.mx/maestria/wpcontent/uploads/2020/05/La_Distincion-Bourdieu_Pierre.pdf

Campos, G., & Lule, N. (2012). La observación, un método para el estudio de la realidad. Xihmai, 7(13), 45–60. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3979972

Clauso, A. (1993). Análisis documental: el análisis formal. Revista General de Información y Documentación, 3(1), 11–19. Recuperado de https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID9393120011A/11739

Conde, S. (2019). Formación ciudadana en México. México: Instituto Nacional Electoral.

Davini, M. C. (2015). La formación en la práctica docente. Buenos Aires, Argentina: Paidós. Recuperado de https://es.scribd.com/document/463324457/La-Formacion-en-La-Practica-Docente-Davini-Libro-Completo

Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., & Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en Educación Médica, 2(7), 162–167. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf

Escobar, M. (2015). Influencia de la interacción alumno-docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. PAAKAT: Revista de Tecnología y Sociedad, (8), 1–14. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=499051499006

Feldman, D. (2010). Didáctica general. Buenos Aires: Misterio de Educación de la Nación. Recuperado de http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002480.pdf

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI Editores, S.A de C.V. Recuperado de https://fhcv.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/01/freire-pedagogia-del-oprimido.pdf

Fuentes, P. (1986). Hacia un concepto de planificación de la educación. Anales de Pedagogía, (4), 89–102. Recuperado de https://revistas.um.es/analespedagogia/article/view/288241/209421

Goldrine, T., & Rojas, S. (2007). Descripción de la práctica docente a través de la interactividad profesor-alumnos. Estudios Pedagógicos, 33(2), 177–197. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/1735/173514134010.pdf

Hurtado, J. (2000). Metodología de la investigación holística. Caracas: Sypal. Instituto Universitario de Tecnología Caripito.

Magendzo, A. (2004). Formación ciudadana. Bogotá: Magisterio. Recuperado de https://bibliotecadigital.magisterio.co/libro/formaci-n-ciudadana

Navarrete, J. (2011). Problemas centrales de análisis de datos cualitativos. Revista Latinoamericana de Metodología de la investigación social, 1, Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5275948

Nova, A. (2016). El trasfondo de la planeación en las instituciones educativas. Itinerario Educativo, 30(68), 115–130. DOI: 10.21500/01212753.2951

Prieto, M. (2003). Educación para la democracia en las escuelas: un desafío pendiente. Revista Iberoamericana de Educación, 33(2), 1-11. Recuperado de https://doi.org/10.35362/rie3322984

Simons, H. (2011). El estudio de caso: Teoría y práctica. Madrid: Ediciones Morata.

Zabala, A. (2000). La práctica educativa. Cómo enseñar. Barcelona: Editorial Graó.

Este artículo no presenta ningún conflicto de intereses. Este artículo está bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, así como la creación de obras derivadas, siempre que se cite la fuente original.

El concepto de habitus, según Bourdieu, refiere a sistemas de disposiciones duraderas y transferibles que orientan las prácticas, percepciones y apreciaciones de los individuos en función de sus experiencias sociales.