DOI: https://doi.org/10.34069/RA/2024.14.02

Volumen 7, Número 14/julio-diciembre 2024

Herrera Ramirez, M., & Riascos Vallejos, A.R. (2024). Evaluación de sustratos de Asaí (Euterpe precatoria Mart.) para tomate Cherry en la Amazonía Colombiana. Revista Científica Del Amazonas, 7(14), 19-30. https://doi.org/10.34069/RA/2024.14.02

Evaluation of Acai (Euterpe precatoria Mart.) substrates for cherry tomatoes in the Colombian Amazon

Recibido: 6 de septiembre de 2024 Aceptado: 30 de noviembre de 2024

Autores:

Mayerly Herrera Ramirez

Tecnóloga en Gestión de Recursos Naturales Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Puerto Asís, Putumayo, Colombia.

https://orcid.org/0009-0005-2035-6922

Adrián Rolando Riascos Vallejos

Ph.D. Ciencias Veterinarias Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Puerto Asís, Putumayo, Colombia.

https://orcid.org/0000-0001-6627-9372

Resumen

Los suelos de la Amazonia Colombiana presentan limitaciones para la agricultura, por lo que el desarrollo de sustratos a partir de materiales locales, como las semillas de Asaí (Euterpe precatoria Mart.), surgen como una solución innovadora. Se evaluaron tres sustratos realizados con semillas de Asaí trituradas con estiércoles de vaca (T1), cerdo (T2) y gallinaza (T3), junto con un tratamiento control (T4). Los sustratos se sometieron a pre-compostaje para estabilizar los materiales, y se evaluó la variación de temperatura y pH final. El diseño fue completamente al azar, con 12 unidades experimentales de sustrato y suelo (1:1). Se aplico prueba de Tukey (α = 0.05) por el paquete estadístico Infostat. Para medir su influencia se midió altura, numero de hojas y número total de frutos en plantas de tomate Cherry (Solanum lycopersicum Var. Cerasiforme). Los resultados mostraron que T2 y T3 promovieron un mayor crecimiento y número de frutos en comparación con tratamiento control. El tratamiento T2 resultó ser el más eficiente en todas las variables evaluadas. Los sustratos enriquecidos con semillas de Asaí, combinados con estiércol de cerdo y gallina, se presentan como una alternativa viable para mejorar la producción de tomate en la Amazonía colombiana.

Palabras clave: estiércol, suelo, sostenible, cultivo, planta.

Abstract

The soils of the Colombian Amazon present limitations for agriculture, so the development of substrates from local materials, such as Acaí seeds (Euterpe precatoria Mart.), emerges as an innovative solution. Three substrates made with Acaí seeds crushed with cow manure (T1), pig manure (T2), and chicken manure (T3), along with a control treatment (T4), were evaluated. The substrates were subjected to pre-composting to stabilize the materials, and the variation in temperature and final pH were assessed. The design was completely randomized, with 12 experimental units of substrate and soil (1:1). Tukey's test (α = 0.05) was applied by the Infostat statistical package. To measure its influence, height, number of leaves, and total number of fruits were measured in Cherry tomato plants (Solanum lycopersicum Var. Cerasiforme). The results showed that T2 and T3 promoted greater growth and number of compared to the control treatment. The T2 treatment proved the most efficient of all the variables evaluated. Substrates enriched with Acaí seeds, combined with pig and chicken manure, are presented as a viable alternative to improve tomato production in the Colombian Amazon.

Keywords: crop, manure, plant, sustainable, soil.

Introducción

Los suelos en la Amazonia colombiana se caracterizan por ser franco-arcillosos, ácidos (pH4,6), bajos en fósforo (<1,7 mg kg), con altos contenidos de aluminio (>3,2 cmol/kg) y hierro (Rosas et al., 2015; Landínez Torres, 2017), lo que deja en evidencia las limitaciones presentes para la producción agrícola. La escasez de nutrientes en el suelo limita la producción de plantas por lo que afectan a la totalidad de los cultivos (Quinto & Moreno, 2022).

Estas características edáficas pueden afectar negativamente el crecimiento y desarrollo de cultivos como el tomate Cherry (Solanum lycopersicum Var. Cerasiforme), la acidez del suelo y la baja disponibilidad de fosforo esencial para el desarrollo radicular constituyen desafíos significativos para el cultivo eficiente (Canales-Almendares et al., 2021). Por lo cual, surge la necesidad de buscar alternativas que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de la producción en la región Amazónica Colombiana (Carranza-Patiño et al., 2024). En Colombia el área sembrada de tomate (Solanum lycopersicum) para el año 2021 fue 10 mil hectáreas, con una producción anual de 272 mil toneladas y un rendimiento promedio de 26,98 t ha-1 (AGRONET, 2024). Promover su producción en la región amazónica garantizaría una fuente local de alimentos saludables y frescos, también podría llegar a impulsar el desarrollo económico de la región (Franco Vivas et al., 2020).

El tomate Cherry (Solanum lycopersicum Var. Cerasiforme) perteneciente a la familia de las solanáceas, se ha convertido en una fuente nutricional clave para la población mundial, en los últimos años, su consumo ha experimentado un notable incremento, impulsado por su destacado perfil nutricional y sus beneficios para la salud (Chen & Chien, 2024). Los tomates Cherry (Solanum lycopersicum Var. Cerasiforme) son particularmente ricos en antioxidantes, como el licopeno, que se ha relacionado con la reducción del riesgo de diversas enfermedades crónicas (Raiola et al., 2014). Este fruto puede considerarse un alimento funcional o saludable debido a sus propiedades beneficiosas para la salud además del licopeno, los tomates contienen otros compuestos bioactivos importantes, como el ácido ascórbico, tocoferol, β-caroteno, ácidos fenólicos, flavonoides, folatos y fibra; También poseen compuestos menos conocidos, como el esculeósido A, el fitoeno y el fitoflueno, que, según varias investigaciones científicas, podrían tener efectos positivos adicionales sobre la salud (Navarro & Periago, 2016).

El Asaí (Euterpe precatoria Mart.) es un cultivo amazónico que ha ganado popularidad en el mercado, siendo valorado y comercializado internacionalmente en diversas presentaciones (Benquique, 2023). Este creciente interés ha impulsado la producción en la región Amazónica, que en 2022 alcanzó las 7.001.500 ton, con una superficie cultivada de 629.000 ha destacado al departamento del Putumayo como el mayor productor, con una cosecha de 5.947.500 ton (AGRONET, 2024). Pero este crecimiento ha traído consigo un problema significativo: la eliminación inadecuada de las semillas, que representan el 85 % del peso total del fruto, y solo el 15 % corresponden a la pulpa útil (Nogueira et al., 2005). Semillas que a menudo son desechadas en grandes cantidades (Negrão et al., 2021). Dado el alto contenido de nutrientes que contienen, surgen la necesidad de darles un uso practico y sostenible (Wycoff et al., 2015).

Investigaciones recientes han explorado diversos usos potenciales para este residuo, como la producción de biocarbón empleado semillas de Asaí (Euterpe precatoria Mart.) como absorbente para eliminar catecol (Feitoza et al., 2022). Por otra parte, las mismas, son fuente de lípidos, fibra y compuestos fenólicos lo que resalta que no solo tienen potencial para aplicaciones ambientales, sino también para el desarrollo de productos alimenticios y complementos dietéticos innovadores (Melo et al., 2021). Sin embargo, es necesario buscar alternativas prácticas y económicamente viables para su uso; en este sentido su aprovechamiento como sustrato emerge como una opción prometedora, pudiendo ser aplicado a diferentes cultivos entre ellos el de tomate Cherry (Solanum lycopersicum Var. Cerasiforme)(de Sousa Martins et al., 2020). En este contexto, el desarrollo de sustratos a partir de materiales locales podría ofrecer una solución innovadora (Pineda-Pineda et al., 2012).

El término “sustrato” se refiere a Cualquier material, como tierra y turba, utilizado como soporte para las raíces de las plantas, que tenga capacidad de retención de agua y que pueda contener nutrientes añadidos o de origen natural (FAO, 2006). En los últimos años, el campo agrícola ha visto avances significativos, especialmente en la transición del cultivo en suelo hacia el cultivo en sustratos (Jaimes-Yescas et al., 2024). Esta transformación se debe a varias razones, siendo una de las principales la presencia de factores restrictivos que limitan la producción en suelos tradicionales, lo que ha llevado a la adopción de métodos alternativos de cultivo (Montoya-Jasso et al., 2021). Además, esta práctica hace más eficiente el uso del agua, asegura frutos de mayor calidad a lo largo de todo el ciclo de cultivo y aumenta la relación costo-beneficio (Arcos et al., 2011).

Estos sustratos pueden estar compuestos por materiales de origen orgánico, como la cascarilla de arroz, o de origen mineral, como la lana de roca y perlita, siendo estos últimos los más estables (Morales-Maldonado, & Casanova-Lugo, 2015). La cascarilla de arroz es el material más utilizado gracias a su fácil acceso y bajo costo, aunque es recomendable someterla a un proceso de tostado para mejorar sus propiedades, lo que incrementa el costo del material (Monsalve et al., 2009; Monsalve Camacho et al., 2021).

Ante estas limitaciones, la búsqueda de materiales locales alternativos se vuelve crucial. En este sentido, las semillas de Asaí (Euterpe precatoria) emergen como un recurso prometedor (Maranho & Paiva, 2012). Aunque estos residuos representan un problema ambiental significativo debido a su alta proporción en el fruto, también ofrecen una oportunidad, gracias a sus características pueden ser aprovechadas en la producción de sustratos, lo cual podría ser beneficioso para el desarrollo de las plantas (Elacher et al., 2014).

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la viabilidad de un sustrato elaborado a partir de semillas de Asaí (Euterpe precatoria Mart.) para la producción de tomate Cherry (Solanum lycopersicum Var. Cerasiforme) en la Amazonia colombiana, para analizar su impacto en el crecimiento, desarrollo y rendimiento de cada planta.

Revisión de literatura

Los medios de cultivo, también conocidos como sustratos o sustratos vegetales, proporcionan un entorno adecuado para el desarrollo radicular, garantizando una correcta aireación, retención de agua y suministro de nutrientes, además de estar inicialmente libres de patógenos (Baixauli & Aguila, 2002). En la horticultura, es común el uso de mezclas que combinan componentes orgánicos o inorgánicos con aditivos, como fertilizantes, agentes de encalado y productos para el control biológico o humectantes (Cruz Crespo et al., 2012). Entre los sustratos inorgánicos más utilizados se encuentran la lana de roca, la perlita, la piedra volcánica, la vermiculita, la zeolita, la piedra pómez, la arena y materiales sintéticos, que pueden usarse solos o en combinación. Aunque la turba es el sustrato orgánico más empleado, su extracción genera un impacto ambiental significativo debido a la alta demanda y la limitada disponibilidad de este recurso (Acosta-Durán et al., 2008). En respuesta a estos desafíos, el cultivo en sustratos sin suelo se presenta como una alternativa sostenible, ya que optimiza el uso del espacio, los nutrientes y el agua en comparación con los cultivos tradicionales en suelo (Albuja et al., 2021).

Las semillas de Asaí, un subproducto del procesamiento de esta palma amazónica, presentan un gran potencial para su uso en sustratos agrícolas debido a su capacidad para retener agua y mejorar la porosidad del suelo (de Sousa Martins et al., 2020). Aunque gran parte de la investigación sobre el Asaí se ha centrado en su fruto y sus propiedades nutricionales (Castillo et al., 2012), estudios recientes han comenzado a explorar el uso de sus semillas como enmiendas orgánicas, destacando sus efectos positivos en la retención de humedad y la mejora de las propiedades físicas del suelo (Willen et al., 2023). La composición química de las semillas de Asaí incluye cantidades significativas de lignina y celulosa, lo que les confiere una estructura robusta que puede contribuir a la estabilidad del sustrato, mejorando tanto la aireación como la retención de agua (Martins et al., 2009). Sin embargo, para hacerlas más aptas para su uso en sustratos agrícolas, es necesario someterlas a procesos de pre-compostaje, que permiten la descomposición parcial de la materia orgánica y la liberación de nutrientes de manera controlada (Oliveira et al., 2014).

Metodología

Localización de estudio

El trabajo se desarrolló en la finca Villa Lucero, situada en las coordenadas 0°35'25.6"N y 76°32'05.3"W del departamento del Putumayo, Colombia, a 256 m s.n.m. La temperatura promedio de la región es de 25.3 ºC, con 85 % de humedad relativa y 3355 mm de precipitación anual (IDEAM, 2021).

Preparación de los sustratos

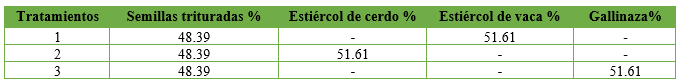

Los residuos derivados del procesamiento del frutal, específicamente las semillas, fueron recolectadas en un área externa de una empresa local dedicada al aprovechamiento del fruto. Después de su recolección, se lavaron para eliminar impurezas y secadas al sol por 20 día, volteos dos veces por semana para permitir extraer la humedad y facilitar la trituración (Andrade Lima et al., 2019). Luego, las semillas se trituraron en un molino martillo modelo TP-8 SM marca Penagos ® hasta alcanzar un tamaño de 5 mm Para la mezcla de los componentes, se prepararon tres tratamientos que consistieron en las siguientes combinaciones (Tabla 1).

Tabla 1.

Porcentaje de combinaciones para cada tratamiento

T1: semillas de Asaí trituradas + estiércol de vaca

T2: semillas de Asaí trituradas + estiércol de cerdo

T3: semillas de Asaí trituradas + gallinaza

Los estiércoles, recolectados en fresco directamente de la misma finca más las semillas, se sometieron a un proceso de pre-compostaje para cada tratamiento, los cuales se realizaron bajo techo. Se formaron pequeñas pilas para cada tratamiento, mezcladas para homogenizar los materiales y humedecidas con agua durante el volteo (Restrepo, 2007), para asegurar una humedad adecuada (Álvarez-Sánchez et al., 2021). Luego, las pilas se cubrieron completamente y dejadas en reposo durante cuatro semanas para permitir el proceso aerobio (Chaparro-Montoya et al., 2020).

Combinaciones y siembra

Los experimentos se hicieron bajo un diseño completamente al azar, con tres repeticiones para cada tratamiento, se incluyó un tratamiento testigo compuesto solo de suelo. Con 12 unidades experimentales, correspondientes a materas en las que se mezclaron 3 kg de sustrato de cada tratamiento, más 3 kg de suelo, en proporción 1:1 (Salinas-Vásquez et al., 2014).

Las plántulas se trasplantaron aproximadamente tres semanas después de la emergencia, en las primeras horas de la mañana, seguido de un riego inicial (Escobar, 2010). Las unidades experimentales se colocaron en un lugar donde recibían luz solar directa durante las primeras seis horas del día. Los riesgos se llevaron a cabo manualmente y su frecuencia dependió de las condiciones climáticas; durante periodos secos, se realizaron dos riegos diarios, uno en las primeras horas de la mañana y otro en las últimas horas de la tarde.

Variables evaluadas

El comportamiento de la temperatura durante el pre-compostaje se monitoreo siguiendo la metodología de (Ojeda-Quintana et al., 2020) con un termómetro de suelo marca HAWK. Para el caso del pH se siguió la metodología de Escobar et al., (2011). A las variables Altura de la planta, numero de hojas, número total de frutos por tratamiento se les aplico la prueba de comparación de medias de Tukey (α = 0.05) mediante el paquete estadístico Infostat.

Resultados y discusión

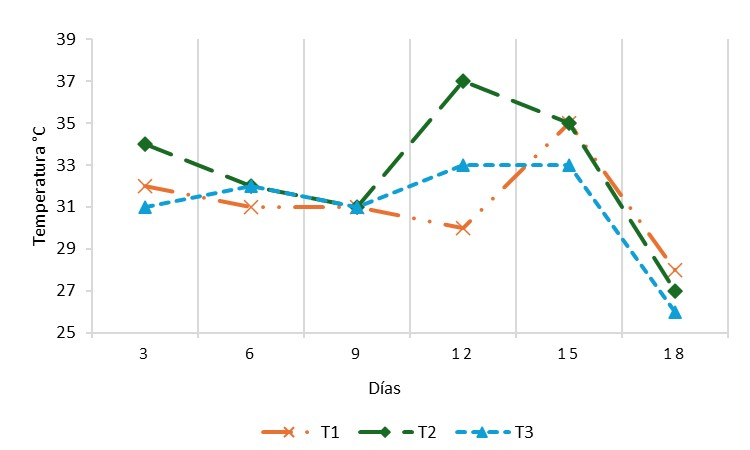

Temperatura

Durante los días de la etapa de pre-compostaje, las temperaturas de los tres tratamientos mostraron comportamientos similares, aunque con algunas variaciones notables. El día 3, T2 alcanzó la temperatura más alta (35°C), seguido de T1 (32°C), lo cual indica una mayor actividad microbiana inicial posiblemente debido a diferencias en la composición del material. Para el día nueve, todas las pilas mostraron temperaturas similares (31°C) lo que sugiere una estabilización uniforme. Sin embargo, para el día 12, T2 registro un incremento (37°C), lo que indica una fase de descomposición activa más intensa. Para el día 18, las temperaturas disminuyeron en todos los tratamientos, con T4 alcanzando la temperatura más baja (26°C), lo que indica la entrada a la fase de maduración (Grafica 1).

Figura 1. Variación de la temperatura promedio en el proceso de pre-compostaje de los sustratos compuestos por semillas de Asaí (Euterpe precatoria).

Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Bustinza & Gomero (2023) quienes observaron una temperatura máxima de 36. 27°C en la primera semana, seguida de temperaturas constantes y similares entre tratamientos hasta finalizar el proceso. Así mismo Castillo-González et al, (2019) presentaron temperaturas bajas en su tratamiento, siendo la máxima de 27°C en todo el proceso. Es esencial llevar a cabo un proceso de pre-compostaje que incluye varias etapas: mesofílica, termofílica y de maduración debido a que en este proceso, las fluctuaciones de la temperatura, la activación de la microbiota y los cambios térmicos facilitan la descomposición de los residuos, por lo que contribuye también a la eliminación de sustancias volátiles, a la estabilización de los materiales y a la reducción tanto de la masa de los residuos como de los patógenos presentes (Rincones et al., 2023).

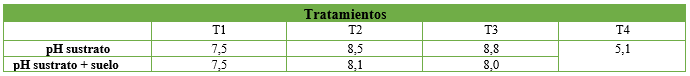

pH

Los resultados obtenidos muestran que los tratamientos presentaron un pH que oscilo entre 7,5 y 8,8 valores superiores al rango optimo (Tabla 2). Aunque al combinar el sustrato con el suelo el pH disminuyo ligeramente, aun permaneció por encima de lo ideal, lo que podría afectar la disponibilidad de nutrientes (Rivera et al., 2018). En el sustrato elaborado por de Araújo et al, (2020), los sustratos AP+ PC (pH = 6,5) y AP+COM (pH = 7,5), ambos compuestos por semillas de Asaí (Euterpe precatoria) también mostraron un pH fuera del rango ideal para un crecimiento vegetativo optimo, lo que probablemente influyo negativamente en el desarrollo de las plántulas, ya que un pH inferior a 5,0 puede resultar en baja disponibilidad de nutrientes como N, K, Ca, Mg y B, mientras que un pH superior a 6,5 puede provocar deficiencias de P, Fe, Mn, Zn y Cu (Osorio, 2012).

Tabla 2.

Comportamiento del pH de los sustratos solos y combinados con suelo.

Para el caso del tomate, el rango optimo debe oscilar entre 6 y 6,5 para que la planta se desarrolle y disponga de nutrientes adecuados, aunque los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos hasta ligera a medianamente alcalinos (Allende et al., 2017). Estos resultados subrayan la necesidad de ajustar el pH de los sustratos antes de su uso, especialmente cuando se emplean materiales como semillas de Asaí (Euterpe precatoria), para garantizar que se encuentren dentro del rango óptimo para el cultivo y así maximizar su crecimiento y rendimiento en suelos amazónicos (Gariglio et al., 2001).

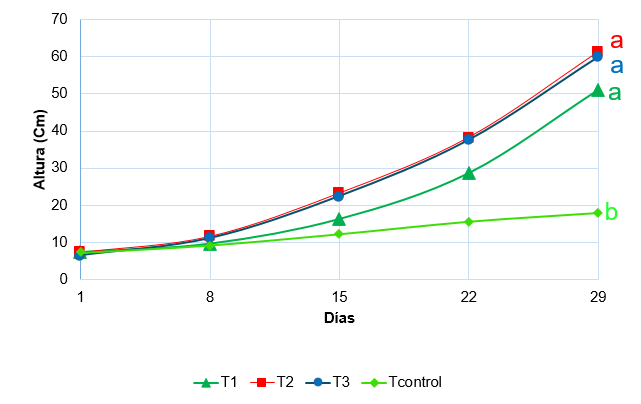

Altura de la planta

De acuerdo con los resultados presentes en la Figura 2 se puede observar que los tratamientos 1,2 y 3 mostraron un mejor desempeño. El tratamiento control presento la menor altura con: 13 cm. En contraste, los tratamientos 1, 2 y 3 alcanzaron alturas promedias mayores, de :50 cm, 60 cm y 58 cm, lo cual indica que no hay diferencias (p>0,05) en la altura de las plantas entre ellos.

Figura 2. Altura de plantas de tomate (Solanum lycopersicum Var. Cerasiforme) cultivadas en diferentes sustratos con inclusión de semillas de Asaí (Euterpe precatoria).

Las letras diferentes (a y b) indican diferencias significativas (p< 0.50) según la prueba estadística Tukey.

En comparación con nuestro estudio, las observaciones de (Ortega-Martínez et al., 2010) muestran un patrón de crecimiento diferente. En su investigación las plantas de tomate alcanzaron 50 cm en todos los tratamientos a los 25 días y siguieron creciendo durante el periodo de estudio; este contraste podría deberse a diferencias en los materiales utilizados o a las condiciones ambientales de cada estudio. Por otro lado, Valqui et al, (2021) demostraron que el uso de un sustrato compuesto por cascarilla de arroz carbonizada y arena incremento significativamente la altura de las plantas de tomate, superando a otros tratamientos evaluados. Estos resultados sugieren que las características físicas y químicas de los sustratos, como la capacidad de retención de agua, aireación y disponibilidad de nutrientes pueden tener impacto considerable en el incremento de las plantas (Velázquez-Maldonado et al., 2019).

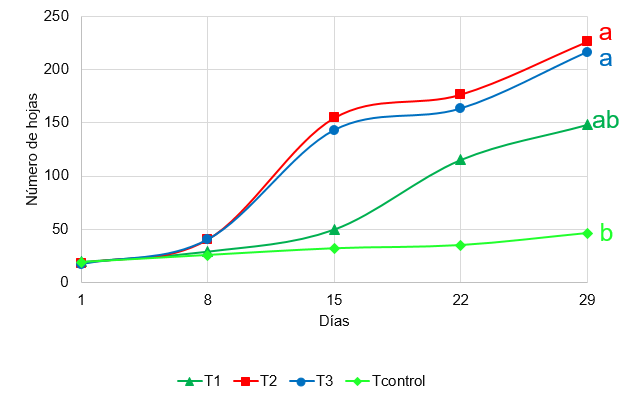

Número de hojas

El tratamiento 2 presentó el mayor valor, con aproximadamente 230 hojas, seguida por el tratamiento 3, que mostró un promedio más bajo. Ambos tratamientos demostraron diferencias (p<0,05), respecto a los tratamientos 1 y control. En particular, el tratamiento testigo, exhibió el menor número de hojas con alrededor de 50 (Figura 3).

Figura 3. Número de hojas de plantas de tomate (Solanum lycopersicum Var. Cerasiforme) cultivadas en diferentes sustratos con inclusión de semillas de Asaí (Euterpe precatoria)

Las letras diferentes (a, b y c) indican diferencias significativas (p< 0.50) según la prueba estadística Tukey.

En trabajos realizados por Erlacher et al., (2014) se ha demostrado que los sustratos elaborados con semillas de Asaí (Euterpe precatoria) son efectivos. De acuerdo con la variable número de hojas, los tratamientos que incluían semillas de Asaí (Euterpe precatoria) particularmente los tratamientos 1 y 2, resultaron óptimos, mostrando mejores resultados lo que resalta el potencial de los sustratos enriquecidos con Asaí para mejorar el crecimiento foliar en cultivos de tomate.

La disponibilidad de nutrientes en el sustrato, la cantidad de luz solar recibida, y la disponibilidad de agua son determinantes claves; los nutrientes como el nitrógeno, el fosforo y el potasio son esenciales para la síntesis de proteínas, la fotosíntesis y otros aspectos metabólicos que apoyan el crecimiento foliar (Mohr & Schopfer, 2012).

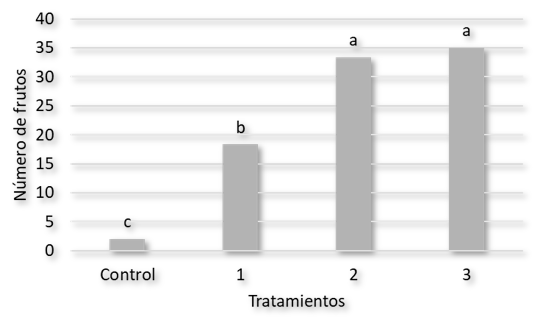

Número de frutos

En los resultados presentados se puede observar que los tratamientos 2 y 3 presentan el mayor número de frutos, sin diferencia entre ellos (p>0,05), esto sugiere que ambos sustratos promueven un rendimiento similar en la producción de frutos (grafica 4). Por otro lado, el tratamiento 1, que, aunque produce una cantidad significativa de frutos, es inferior a los tratamientos 2 y 3. Finalmente, el tratamiento control muestra menor rendimiento respecto a los demás; estos resultados indican que los sustratos enriquecidos con Asaí (Euterpe precatoria) pueden mejorar significativamente la producción en frutos de tomate, siendo el tratamiento 2 el de mejor comportamiento.

Grafica 4. Numero de frutos en plantas de tomate (Solanum lycopersicum Var. Cerasiforme) cultivadas en diferentes sustratos con inclusión de semillas de Asaí (Euterpe precatoria).

Las letras diferentes (a, b y c) indican diferencias significativas (p< 0.50) según la prueba estadística Tukey.

En el trabajo realizado por (Ortega-Martínez et al., 2010) se presentaron resultados semejantes siendo el tratamiento aserrín el resultado mayor con 44 frutos, seguido del aserrín-composta y por último el tratamiento con suelo local. Lo que evidencia que tanto la combinación de sustratos con Asaí (Euterpe precatoria) como el uso de aserrín pueden ser estrategias efectivas para incrementar la producción de frutos de tomate.

La producción de una mayor cantidad de frutos en una planta depende de varios factores. Uno de los más importantes es la luz solar adecuada, una mayor disponibilidad de luz puede incrementar la fotosíntesis, proporcionando más energía para la formación de flores y, en consecuencia, de frutos (Chaudhry et al., 2021). Además, el riego adecuado es crucial, ya que las plantas necesitan suficiente agua para transportar los nutrientes desde las raíces hasta las partes aéreas, incluyendo los frutos (Mohr & Schopfer, 2012). Del mismo modo, la disponibilidad de nutrientes, el nitrógeno es esencial para el crecimiento vegetativo, el fósforo favorece el desarrollo de raíces robustas y la formación de flores, mientras que el potasio ayuda a regular la apertura estomática y el transporte de azúcares hacia los frutos (Marschner, 2011).

Conclusión

Los sustratos enriquecidos con semillas de Asaí (Euterpe precatoria Mart), combinados con estiércol de cerdo y gallinaza, no solo promueven un mayor crecimiento y producción de frutos en las plantas de tomate Cherry (Solanum lycopersicum Var. Cerasiforme) sino que también son una alternativa viable para la producción de tomate en suelos de la Amazonia colombiana.

Referentes Bibliográficas

Acosta-Durán, C. M., Gallardo, C. S., Kämpf, A. N., & Bezerra, F. C. (2008). Materiales regionales utilizados en latinoamérica para la preparación de sustratos. Investigación Agropecuaria, 5(2), 93–106. https://acortar.link/h8pltp

AGRONET. (2024). Reporte: Área, Producción y Rendimiento Nacional por Cultivo. MinAgricultura. https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=1

Albuja, V., Andrade, J., Lucano, C., & Rodriguez, M. (2021). Comparativa de las ventajas de los sistemas hidropónicos como alternativas agrícolas en zonas urbanas. Minerva, 2(4), 45–54. https://doi.org/10.47460/minerva.v2i4.26

Allende, M., Salinas, L., & Torres, A. (2017). Manual de cultivo del tomate bajo invernadero. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/node/wysiwyg/pub_29_-_manual_produccion_de_tomate.pdf

Álvarez-Sánchez, A. R., Llerena-Ramos, L. T., & Reyes-Pérez, J. J. (2021). Efecto de sustancias azucaradas en la descomposición de sustratos orgánicos para la elaboración de compost. Revista terra latinoamericana, 39. https://doi.org/10.28940/terra.v39i0.916

Andrade Lima, R.C., Freitas, A.D.S., Linhares, A.L.F., Costa Neiva, B.P.D., Silva Brito Sousa, B.T.D., Lucena Vidal, K., ... & Da Silva, W.A. (2019). A Substrate Made from Açaí Berry Waste Used in the Production of Aroeira (Myracrodruon urundeuva) Seedlings. Annual Research & Review in Biology, 33(4), 1–8. https://doi.org/10.9734/arrb/2019/v33i430126

Arcos, B., Benavides, O., & Rodriguez, M. (2011). Evaluation of two sustratos and two dose of fertilization under conditions hidroponics low hothouse in lettuce Lactuca sativa L. Revista de Ciencias Agrícolas, 28(2), 95–108. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5104092

Baixauli, C., & Aguila, J. (2002). Cultivo sin suelo de hortalizas: aspectos práticos y experiencias. València: Generalitat Valenciana. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. https://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/7948

Benquique, C. M. (2023). Transformación productiva del euterpe precatoria en la amazonia Boliviana. In Crecimiento y Desarrollo Socioeconómico en la Amazonia Boliviana: una perspectiva sostenible (pp. 58–70). Editora Científica Digital. https://doi.org/10.37885/221110874

Bustinza, R., & Gomero, L. (2023). Optimización del proceso de compostaje con la pulpa de café en el anexo Unión Pucusani (Chanchamayo - Junín). Universidad Científica Del Sur, 41(1), 85–95. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34292023000100085&script=sci_arttext

Canales-Almendares, J. E., Borrego-Escalante, F., Narvaez-Ortíz, W. A., González-Morales, S., & Benavides-Mendoza, A. (2021). Impacto de diferentes fertilizantes en la solución del suelo y el crecimiento de tomate. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, (26), 105–117. https://doi.org/10.29312/remexca.v0i26.2941

Carranza-Patiño, M., Aragundi-Sabando, L., Macias-Barrera, K., Paredes-Sarabia, E., & Villegas-Ramírez, A. (2024). Conservación y Manejo Sostenible del Suelo en la Agricultura: Una Revisión Sistemática de Prácticas Tradicionales y Modernas. Código Científico Revista de Investigación, 5(E3), 1–28. https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/ne3/303

Castillo-González, E., Giraldi-Díaz, M. R., De Medina-Salas, L., & Sánchez-Castillo, M. P. (2019). Pre-composting and vermicomposting of pineapple (Ananas comosus) and vegetable waste. Applied Sciences (Switzerland), 9(17), 2–14. https://doi.org/10.3390/app9173564

Castillo, Y. M., Lares, M., & Hernandez, M. S. (2012). Caracterización bromatológica y fisicoquímica del fruto amazónico AsaÍ (Euterpe precatoria Mart). Vitae, 19(2), 309–311. https://www.redalyc.org/pdf/1698/169823914095.pdf

Chaparro-Montoya, E. E., Vera-Alcázar, M. M., Herrera-Córdova, F. B., & Barahona-Sánchez, J. C. (2020). Utilización de microorganismos eficientes para la elaboración de compost a partir de residuos orgánicos. Sincretismo, 1(1), 45–48. https://revistas.unam.edu.pe/index.php/sincretismo/article/view/15/13

Chaudhry, U., Junaid, M., & Gokce, A. (2021). Influencia de las adversidades ambientales en los cambios fisiológicos de las plantas. In Developing Climate-Resilient Crops (1st ed., pp. 85–110). https://acortar.link/hLRV0j

Chen, C.Y., & Chien, Y.-W. (2024). Fresh Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) in the Diet Improves the Features of the Metabolic Syndrome: A Randomized Study in Postmenopausal Women. Biology, 13(8), 588. https://doi.org/10.3390/biology13080588

Cruz Crespo, E., Can Chulim, A., Sandoval Villa, M., Bugarín Montoya, R., Robles Bermudez, A., & Juárez Lopez, P. (2012). Sustratos en la horticultura. BioCiencias, 2(2), 17–26. http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/719

de Araújo, C. S., Lunz, A. M. P., dos Santos, V. B., Neto, R. de C. A., Nogueira, S. R., & Dos Santos, R. S. (2020). Use of agro-industry residues as substrate for the production of Euterpe precatoria seedlings. Pesquisa Agropecuaria Tropical, 50. https://doi.org/10.1590/1983-40632020v5058709

de Sousa Martins, M. M., Vera Cruz da Silva, J. E., Sayuri Fujiyama, B., & de Souza Mendonça, M. (2020, February 1). Resíduo do açaí como inovação, economia e tecnologia sustentável. Sociedade 5.0: educação, ciência, tecnologia e amor. https://doi.org/10.31692/2526-7701.VCOINTERPDVAgro.0316

Escobar, H. (2010). Manual de Producción de Tomate Bajo Invernadero. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. https://acortar.link/n2iqyC

Elacher, W., de Oliveira, F., Natal, D., Lima, M., & Christo, B. (2014). Caroço de açaí triturado fresco na formulação de substrato para a produção de mudas de hortaliças brássicas. Enciclopédia Biosfera, 10(18). https://www.researchgate.net/publication/304216423

Erlacher, W. A., Oliveira, F. L. de, Silva, D. M. N. da, Quaresma, M. A. L., Santos, D. A., Christo, B. F., & Mendes, T. P. (2014). açai use triturated seed fermented, for the formulation of substrates for production of okra seedlings of and tomate. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, 4(2), 93–100. https://doi.org/10.21206/rbas.v4i2.263

Escobar, F., Sánchez Ponce, J., & Azero, A.M. (2011). Evaluation of the composting process with different types of mixtures based on the C/N ratio and the addition of biodynamic preparations at the Pairumani Model Farm. Acta Nova, 5(3), 1683–0768. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1683-07892012000100004&script=sci_arttext

FAO. (2006). Plant nutrition for food security A guide for integrated nutrient management. https://www.fao.org/fileadmin/templates/soilbiodiversity/Downloadable_files/fpnb16.pdf

Feitoza, U. D. S., Thue, P. S., Lima, E. C., Dos Reis, G. S., Rabiee, N., de Alencar, W. S., ... & Dias, S. L. (2022). Use of Biochar Prepared from the Açaí Seed as Adsorbent for the Uptake of Catechol from Synthetic Effluents. Molecules, 27(21), 7570. https://doi.org/10.3390/molecules27217570

Franco Vivas, J, García Quimbaya, I, Lasso Parra, D, Mestanza Ríos, I., & Moreno Palma, A. (2020). Informe Region Amazonica. Observatorio Regional ODS. http://hdl.handle.net/1992/47762

Gariglio, N. F., Alsina, D. A., Nescier, I., & Castellaro, F. J. (2001). Corrección del pH en sustratos a base de serrín de Salicáceas. Investigación Agraria, 16(2), 205–211. https://www.researchgate.net/publication/28124439

IDEAM. (2021). Boletín mensual de predicción climática. Subdirección de Meteorología. Available. https://ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica/

Jaimes-Yescas, M. I., Hernández-González, I., & Flores-Macías, A. (2024). Evaluación de material lignocelulósico como sustituto de la tierra de monte en la producción de plantas ornamentales. Agro-Divulgación, 4(3). https://doi.org/10.54767/ad.v4i3.312

Landínez Torres, Á. Y. (2017). Uso y manejo del suelo en la amazonia colombiana. CES Medicina Veterinaria y Zootecnia, 12(2), 151–163. https://doi.org/10.21615/cesmvz.12.2.6

Martins, M. A., Capparelli, L., & Dalton, J. (2009). Comportamento térmico e caracterização morfológica das fibras de mesocarpo e caroço do açaí (Euterpe oleracea Mart.) Revista Brasileira de Fruticultura, 31, 1150-1157. https://www.mdpi.com/1420-3049/28/18/6661

Maranho, Á. S., & Paiva, A. D. (2012). Produção de mudas de physocalymma scaberrimum em substratos compostos por diferentes porcentagens de resíduo orgânico de açaí. Floresta, 42(2), 399. https://doi.org/10.5380/rf.v42i2.19220

Marschner, H. (Ed.). (2011). Marschner’s mineral nutrition of higher plant. Academic press. https://acortar.link/Eql3RO

Melo, P. S., Selani, M. M., Gonçalves, R. H., Paulino, J. de O., Massarioli, A. P., & Alencar, S. M. de. (2021). Açaí seeds: An unexplored agro-industrial residue as a potential source of lipids, fibers, and antioxidant phenolic compounds. Industrial Crops and Products, 161, 113204. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.113204

Monsalve, O. I., Henao, M., & Gutiérrez, J. (2021). Characterizing potential substrate materials in soilless culture systems. Ciencia Tecnologia Agropecuaria, 22(1). https://doi.org/10.21930/RCTA.VOL22_NUM1_ART:1977

Monsalve, O., Escobar, H. Medina, A., & Forero, A. (2009). Estrategias de fertilización limpia y orgánica en la producción de tomate bajo invernadero. Universidad Jorge Tadeo Lozano - Centro de Investigaciones y asesorías Agroindustriales.

Montoya-Jasso, V. M., Ordaz-Chaparro, V. M., Benedicto-Valdés, G. S., Ruiz-Bello, A., & Arreola-Tostado, J. M. (2021). Chemical and physical characterization of substrates enriched with minerals and compost. Revista Terra Latinoamericana, 39, 1–10. https://doi.org/10.28940/TERRA.V39I0.601

Mohr, H., & Schopfer, P. (2012). Plant physiology (Ancestry Publishing). Springer. https://acortar.link/cO8ZuG

Morales-Maldonado, E. R., & Casanova-Lugo, F. (2015). Mezclas de sustratos orgánicos e inorgánicos, tamaño de partícula y proporción. Agronomía Mesoamericana, 26(2), 365. https://doi.org/10.15517/am.v26i2.19331

Navarro-González, I., & Periago, M. J. (2016). El tomate, ¿alimento saludable y/o funcional? Revista Espanola de Nutricion Humana y Dietetica, 20(4), 323–335. https://doi.org/10.14306/renhyd.20.4.208

Negrão, A. G., Moura, A. G. A. F., Azevedo, R. C. M., Rodrigues, E. R. P., & Pinheiro, T. M. dos S. (2021). Mapeamento do descarte irregular do caroço do açaí no bairro do Jurunas no município de Belém/PA / Mapping the irregular disposal of the açaí seeds in the Jurunas neighborhood in the municipality of Belém/PA. Brazilian Journal of Development, 7(6), 63284–63294. https://doi.org/10.34117/bjdv7n6-620

Nogueira, O., Camara, F., & Agostinho, A. (2005). Sistemas de Produção Açaí. Embrapa. https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/408196/1/SISTEMAPROD4ONLINE.pdf

Ojeda-Quintana, L. J., Hernández-Rodríguez, C., López-Melian, A., & Frómeta-Milanés, C. (2020). Evaluación de diferentes sustratos enriquecidos con microorganismos para la producción de compost en áreas naturales. Temas Agrarios, 25(2), 129–140. https://doi.org/10.21897/rta.v25i2.2455

Oliveira, J., Komesu, A., & Maciel, R. (2014). Hydrothermal pretreatment for enhancing enzymatic hydrolysis of seeds of açaí (euterpe oleracea) and sugar recovery. Chemical Engineering Transactions, 37, 787–792. https://doi.org/10.3303/CET1437132

Ortega-Martínez, L. D., Sánchez-Olarte, J., Ocampo-Mendoza, J., Sandoval-Castro, E., Salcido-Ramos, B. A., & Manzo-Ramos, F. (2010). Tomate (Lycopersicum esculentum Mill) Bajo condiciones de invernadero effect of different substrates on the growth and yield of tomato (Lycopersicum esculentum Mill) Under greenhouse conditions. Ra Ximhai, 6(3), 339–346. https://www.redalyc.org/pdf/461/46116015002.pdf

Osorio, N. W. (2012). pH del suelo y disponibilidad de nutrientes. Manejo Integral Del Suelo y Nutrición Vegetal, 1(4). https://www.bioedafologia.com/sites/default/files/documentos/pdf/pH-del-suelo-y-nutrientes.pdf

Pineda-Pineda, J., Sánchez del Castillo, F., Ramírez-Arias, A., Castillo-González, A. M., Valdés-Aguilar, L. A., & Moreno-Pérez, E. D. C. (2012). Aserrín de pino como sustrato hidropónico: variación en características físicas durante cinco ciclos de cultivo. Revista Chapingo Serie Horticultura, 18(1), 95–111. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1027-152X2012000100007&script=sci_abstract

Quinto, H., & Moreno, F. (2022). Influence of Soil Nutrients on Tree Growth in Colombian Pacific Forests. Colombia Forestal, 25(2), 30–44. https://doi.org/10.14483/2256201X.18232

Raiola, A., Rigano, M. M., Calafiore, R., Frusciante, L., & Barone, A. (2014). Enhancing the health-promoting effects of tomato fruit for biofortified food. Mediators of Inflammation, 2014(1), 1–16. https://doi.org/10.1155/2014/139873

Restrepo, J. (2007). Manual Práctico El A, B, C de la agricultura orgánica y harina de rocas. SIMAS. https://guiaspdf.net/wp-content/uploads/2021/02/Libro-de-Agricultura-Organica-GuiasPDF.Net_.pdf

Rincones, P., Zapata, J., Figueroa, O., & Parra, C. (2023). Evaluación de sustratos sobre los parámetros productivos de la lombriz roja californiana (Eisenia fetida). Información Tecnológica, 34(2), 11–20. https://doi.org/10.4067/s0718-07642023000200011

Rivera, E., Sanchez, M., & Domínguez, H. (2018). pH como factor de crecimiento en plantas. Iniciacion Cientifica, 4(2), 101–105. https://doi.org/https://doi.org/10.33412/rev-ric.v4.0.1829

Rosas, G., Muñoz, J., & Suárez, J. (2015). Incidencia de sistemas agroforestales con Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll.Arg. sobre propiedades físicas de suelos de lomerío en el departamento de Caquetá, Colombia. Acta Agronómica, 65(2), 116–122. https://doi.org/10.15446/acag.v65n2.45173

Salinas-Vásquez, F., Sepúlveda-Morales, L., & Sepúlveda-Chavera, G. (2014). Evaluación de la calidad química del humus de lombriz roja californiana (Eiseniafoetida) elaborado a partir de cuatro sustratos orgánicos en Arica. Idesia (Arica), 32(2), 95–99. https://doi.org/10.4067/S0718-34292014000200013

Valqui, G. S., Santillan, T. S., Quintana, S. C., Oyarce, J. C., & Oliva, M. (2021). Influencia de sustratos en el crecimiento y desarrollo de tomate (Lycopersicum esculentum Mill) cultivado bajo un sistema hidropónico en invernadero. Revista de la Universidad del Zulia, 12(32), 317–329. http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.32.19

Velázquez-Maldonado, J., Juárez-López, P., Anzaldo-Hernández, J., Alejo-Santiago, G., Valdez-Aguilar, L. A., Alia-Tejacal, I., ... & Guillén-Sánchez, D. (2019). Concentración nutrimental de biocarbón de cascarilla de arroz. Fitotecnia Mexicana, 42(2), 129–136. https://www.scielo.org.mx/pdf/rfm/v42n2/0187-7380-rfm-42-02-129.pdf

Willen, S., da Silva, L., Rodrigues, R., Rocha, J., Santos, A., & Campos, R. (2023). Açai Seeds (Euterpe oleracea Mart) Are Agroindustrial Waste with High Potential to Produce Low-Cost Substrates after Acid Hydrolysis. Molecules, 28(18), 6661. https://doi.org/10.3390/molecules28186661

Wycoff, W., Luo, R., Schauss, A., Neal, J., Sabaa, A., Maia, J., Tran, K., Richards, K., & Smith, R. (2015). Chemical and nutritional analysis of seeds from purple and white açaí (Euterpe oleracea Mart.). Journal of Food Composition and Analysis, 41, 181–187. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2015.01.021

Este artículo no presenta ningún conflicto de intereses. Este artículo está bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, así como la creación de obras derivadas, siempre que se cite la fuente original.